子ども向けプログラミング教室の選び方|教室のタイプ・費用・オンラインとの違いも徹底比較!

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

この記事では、プログラミング教室の基本から、タイプ別の特徴、料金相場、通学とオンラインの違いまで、教室選びに必要な情報をわかりやすく、そして徹底的に網羅して解説します。お子さんに合った教室を見つけるための参考にしてください。

プログラミング教室とは?

プログラミング教室とは、子どもたちがコンピューターやロボットを動かすプログラムを作りながら、論理的思考や問題解決能力を育む場所です。単にパソコンの操作方法を学ぶだけでなく、「どうすれば目標を達成できるか」を考える力を養います。

プログラミング教育についてもっと詳しく知りたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。

小中高でのプログラミング教育の学習内容についても詳しく解説しているので、これからお子さんが学ぶ内容を把握しておきたい方もぜひ参考にしてください。

プログラミング教育とは?定義・目的・必修化の理由と子どもが育む3つの力

プログラミング教室に通う意味と価値

家庭でもプログラミングの学習教材は手に入りますが、教室に通うことで得られる価値があります。最も大きいのは、講師からの直接指導です。つまずいたときにすぐに質問できる環境は、子どもの学びを大きく前進させます。また、同じ興味を持つ仲間と一緒に学べることも教室ならではの魅力です。作品を見せ合ったり、協力してプロジェクトに取り組んだりすることで、コミュニケーション能力も育まれます。

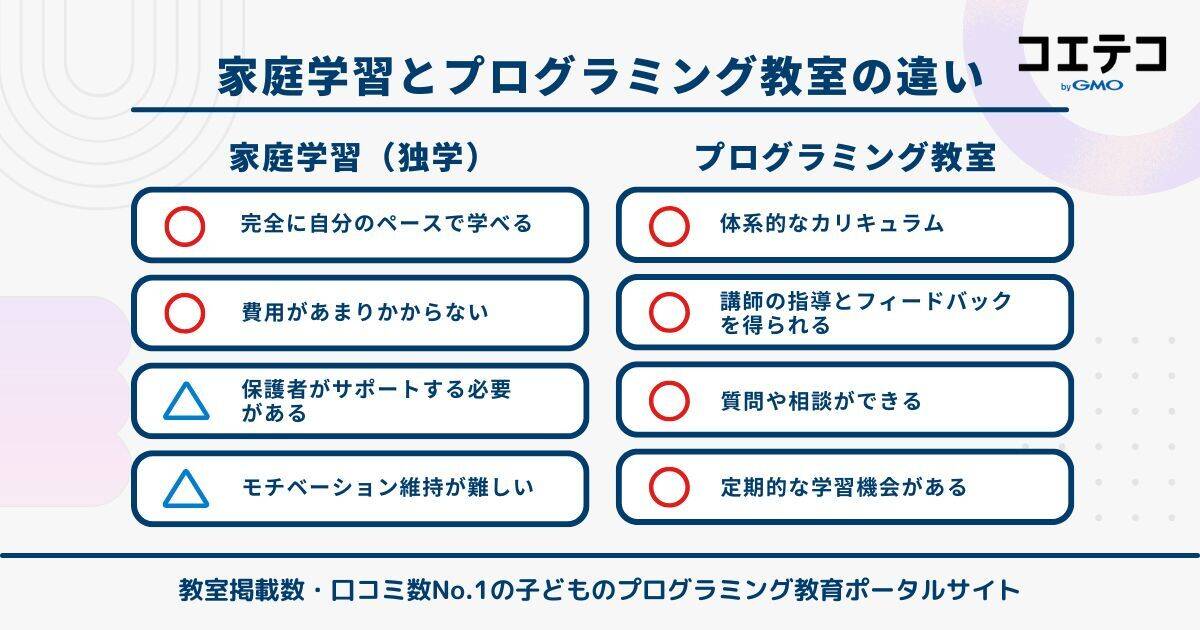

家庭学習(独学)とプログラミング教室の違い

家庭学習では、子どもが自分のペースで進められる自由さがあります。一方で、わからないことがあったときに解決に時間がかかり、そのまま挫折してしまうケースも少なくありません。

プログラミング教室では、体系的なカリキュラムに沿って段階的にスキルを積み上げていけます。

講師が子どもの理解度を見ながら進めてくれるため、プログラミング教室は無理なく確実に力をつけることができます。保護者がプログラミングに詳しくなくても安心して任せられる点も大きなメリットです。

プログラミング教室で得られる力

プログラミング教室で子どもたちが身につけるのは、プログラミングスキルだけではありません。

-

論理的思考力

「こうすれば、こうなる」という因果関係を考える力 -

問題解決能力

エラーが出たときに原因を探り、解決策を試行錯誤する力 -

創造力

自分のアイデアを形にする力 -

やり抜く力

目標達成まで諦めずに取り組む姿勢

これらの力は、プログラミングに限らず、将来どんな分野に進んでも役立つ基礎能力です。

なぜ今、プログラミング教室が注目されているのか

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されたことで、保護者の関心が高まっています。

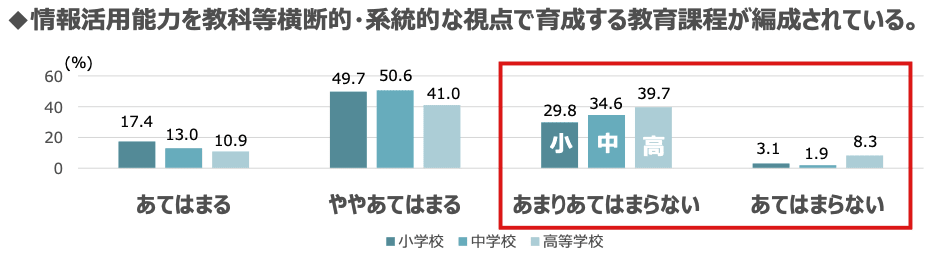

しかし、学校の授業だけでは限られた時間しか学べません。上記のグラフが表すように、小学校の3〜4割はプログラミング・情報などの学習状況が整っていない状態です。

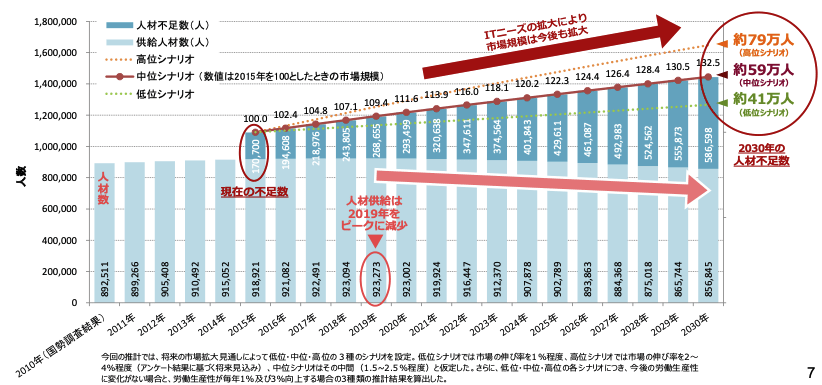

また、IT人材の需要が年々高まっている社会背景もあります。

上記のグラフは経済産業省による平成28年のものですが、多くのメディアに取り上げられているものです。しかし、実際に2030年はもはや近く、IT人材不足は今なお、大きな課題です。

デジタル技術が生活のあらゆる場面に浸透している現代において、プログラミング的思考は「読み書きそろばん」に次ぐ基礎スキルとして位置づけられつつあります。

プログラミング学習が、学校ではカバーしきれていない現状。そして、子どもの将来の選択肢を広げるために早いうちからプログラミングに触れさせたいと考える保護者が増えていることから、プログラミング教室への注目度が高まっているといえるでしょう。

「AI時代にプログラミング能力は必要なの?」「AIがコードを書くのでは?」と疑問を抱く方も多いでしょう。

下記記事ではAIがコードを書く時代になった今でもプログラミングを学ぶ意義について、プログラミング総合研究所代表の飯坂氏やTably株式会社代表取締役の及川氏、CTOの田中氏にお話しを伺っているので、ぜひご覧ください。

AI時代に問う「プログラミング教育の本質」飯坂正樹×Tably 及川卓也×田中洋一郎

プログラミング教室・タイプ別の特徴(ロボット型・探究型など)

プログラミング教室には、大きく分けて4つのタイプがあります。それぞれ学習内容や得られるスキルが異なるため、お子さんの興味や目標に合わせて選ぶことが大切です。

| 教室の種類 | 学習内容 | 向いている年齢 | 費用感 | おすすめのタイプ |

| ロボット型 | ロボット制御 物理のしくみ |

小学校低学年〜 | ロボット教材が高い (初期費用が高い) |

工作が好き 体験重視 |

| ゲーム・アプリ型 | ゲーム制作 アプリ開発 |

小学校低学年〜 アプリ開発は 小学校高学年〜中学生 |

標準的 | ゲーム好き 創作意欲がある |

| 探求・STEAM型 | プログラミング+ 多分野 |

小学校中学年〜 | 高め | 好奇心旺盛 幅広く学びたい |

| テキストコーディング型 | 本格的プログラミング言語 | 小学校高学年〜 | 標準的 | 本格的に学びたい 実践的スキルの習得 |

「ロボットやScratch、マイクラ……色々あってよくわからない!」と迷っている方は、下記のプログラミング教材ガイドもあわせてご覧ください。

人気プログラミングツール・ソフトの特徴や対象年齢を一覧表にしてご紹介しているので、お子さんに合った教材が一目でわかります。

【最新版】小学生・中学生におすすめ!子ども向けプログラミング教材・ツール徹底ガイド

ロボットプログラミング型

ロボットプログラミング型は、レゴやブロックを組み立て、そのロボットを動かすプログラムを作る教室です。画面上だけでなく、実際に手を動かして物を作る体験ができます。メリット

- 目の前でロボットが動く達成感を味わえる

- プログラミングと工作の両方が楽しめる

- 物理的な仕組み(モーターやセンサー)についても学べる

- 低学年の子どもでも直感的に理解しやすい

デメリット

- ロボット教材の購入費用がかかる(数万円程度)

- 教室によってはカリキュラムがロボット操作に偏りがち

- 本格的なプログラミング言語を学ぶには別の教室への移行が必要な場合がある

ロボットプログラミング型は、まだ抽象的な概念が理解しにくい低学年のお子さんや、工作が好きなお子さんに向いています。

とはいえ、教室によっては非常に高い水準でのロボット制作・制御・プログラミングの体験も可能です。大学の工学部レベルに達している生徒がいる教室も実際にあります。世界大会が多く開催されているのも、ロボット系のプログラミングです。

下記記事では日本のロボット教育の意義について、早稲田大学 高西教授に直接取材をおこなっています。

「理数系やデジタル技術に強みをもつ大人になってほしい」と考えている保護者の方も、ぜひご覧ください。

「未来を創る力」早稲田大学 高西教授が語るロボット教育とロボット科学教育Crefus(クレファス)の意義

ゲーム・アプリ制作型

Scratch(スクラッチ)などのビジュアルプログラミング言語を使って、ゲームやアニメーション、アプリを作る教室です。多くのプログラミング教室がこのタイプを採用しています。メリット

- ゲーム作りを通じて楽しく学べる

- 自分のアイデアを形にする創造性が育つ

- プログラミングの基本概念(順次、繰り返し、条件分岐)を体系的に学べる

- 教材費が比較的安い

デメリット

- パソコン操作に慣れていない子どもには最初のハードルが高い

- 夢中になりすぎて、ゲームで遊ぶだけになってしまうこともある

- 教室によってカリキュラムの質にばらつきがある

ゲームが好きなお子さんや、「自分で何かを作りたい」という意欲があるお子さんに適しています。

下記記事ではScratchのようなビジュアルプログラミングの感覚でRobloxのゲームが作れる「ロブクラッチ」について解説しています。

「小学校で覚えたScratchのスキルを発展させたい」と考えている方も、ぜひご覧ください。

Robloxでプログラミング!楽しみながら学ぶ「デジタネ」の魅力を開発者と代表が語る

探究・STEAM型

STEAM教育(Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsの頭文字を取った教育手法)を取り入れた教室です。プログラミングだけでなく、科学実験やアート制作など、幅広い学びを組み合わせています。メリット

- プログラミングを他の分野と結びつけて学べる

- 探究心や好奇心を刺激する多様な体験ができる

- 文理の枠を超えた総合的な思考力が育つ

- 実社会の課題を題材にすることが多く、実用的

デメリット

- 費用が高めの傾向がある

- プログラミングスキルの習得ペースは他のタイプより遅い場合がある

- 教室の数が少ない

好奇心旺盛で、いろいろなことに興味を持つお子さんや、プログラミングだけに絞らず幅広く学ばせたい家庭に向いています。

下記記事では保育園にプログラミング教育を導入した事例をご紹介しています。

「STEAM教育とは何か」「プログラミングを自分の子どもができるのか」といったよくある疑問についても触れています。

幼児期からの理数教育とプログラミング学習を実践「Crefus (クレファス)教材」を導入している保育園園長にお聞きしました

テキストコーディング型

PythonやJavaScriptなど、実際のプログラミング言語を使ってコードを書く教室です。中学生以上や、すでにビジュアルプログラミングを経験している子ども向けのコースが多くなっています。メリット

- 本格的なプログラミングスキルが身につく

- 将来の仕事に直結するスキルを早期に習得できる

- Web開発やアプリ開発など、実践的な制作ができる

- 高校の「情報」科目や大学入試にも役立つ

デメリット

- タイピングスキルや英語の基礎知識が必要

- 抽象的な概念が多く、低学年には難しい

- エラーの解決に時間がかかり、挫折しやすい

中学生以上のお子さんや、将来エンジニアをめざしたい、本格的にプログラミングを学びたいお子さんに適しています。

下記記事では中学・高校・大学に向けてどれくらい「情報」を学ぶべきか解説しています。

大学受験を目的としたプログラミング教育を考えているご家庭も、ぜひ参考にしてください。

中学時代にどれくらい「情報」を学ぶべき?高校・大学受験に備えるための基礎知識

年齢・学年別のおすすめ教室タイプ

お子さんの年齢や発達段階によって、適した教室タイプが変わってきます。

小学校低学年(1〜3年生)向けの選び方

低学年のうちは、「プログラミングは楽しい」と感じてもらうことが最優先です。抽象的な概念よりも、目に見える結果が得られる教室を選びましょう。おすすめタイプ

- ロボットプログラミング型:実際に動くロボットで達成感が得られる

- ゲーム・アプリ制作型:ビジュアルプログラミングで直感的に操作できる

重視すべきポイント

- 遊びの延長で楽しく学べるか

- 少人数制で講師のサポートが手厚いか

- 成功体験を積み重ねられるカリキュラムか

この時期は、プログラミング的思考の基礎を育てる段階です。細かいスキルよりも、「自分で考えて、試して、工夫する」楽しさを体験させることを重視してください。

下記では学習段階に応じたプログラミング教育をおこなっている、コードオブジーニアスジュニアの実例をご紹介しています。

初心者向けのタイピングからコーディングまで、小学生向けのプログラミング学習を3段階に分けて説明しているので参考にしてください。

小学生が夢中になる!コードオブジーニアスジュニア・オンライン校の魅力に迫る

小学校高学年(4〜6年生)向けの選び方

高学年になると、論理的思考力がついてきます。より複雑な課題に挑戦したり、自分のアイデアを形にしたりする喜びを感じられる教室が適しています。おすすめタイプ

- ゲーム・アプリ制作型:創造性を発揮できる

- 探究・STEAM型:幅広い視野を育てる

- テキストコーディング型:意欲のある子には本格的な学習も

重視すべきポイント

- 子どもの興味や将来の目標に合っているか

- プログラミングの基本概念をしっかり学べるか

- 作品発表の機会があるか

小学校4年生くらいからは、「プログラミングで何ができるか」を理解し始める時期です。将来につながるスキルを意識しつつ、本人の興味を尊重して選びましょう。

中学受験を考えているご家庭の場合、受験準備と習い事との両立を懸念する保護者も多いでしょう。

下記記事では、ハードな中学受験を乗り越えた保護者にリアルな経験談をお聞きしているので、ぜひ参考にしてください。

習い事と中学受験の両立は?|Crefus(クレファス)の保護者に聞きました

中学生向けの選び方

中学生には、より実践的で将来に役立つスキルを学べる教室がおすすめです。高校や大学での学習、さらには職業選択も視野に入れて選ぶとよいでしょう。おすすめタイプ

- テキストコーディング型:実用的なプログラミング言語を習得

- ゲーム・アプリ制作型(上級コース):本格的な開発スキルを学ぶ

重視すべきポイント

- 実際のプログラミング言語が学べるか

- Web開発やアプリ開発など、実践的な内容か

- 高校の「情報」科目や大学入試につながるか

- コンテストやコンペへの参加機会があるか

中学生の場合、本人の意欲や目標が明確になっていることも多いため、体験レッスンで本人と一緒に教室を選ぶことをおすすめします。

コエテコでは学年別にプログラミング教室を検索できます。お子さんの学年や年齢にピッタリの教室を探しましょう。

プログラミング教室の料金相場は?

プログラミング教室を選ぶ際、費用は大きな判断材料になります。一般的にかかる費用と、その相場について解説します。

子ども向けプログラミング教室の料金についてもっと知りたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。

料金を抑える方法についても解説しているので、プログラミングを始める前にチェックしておきましょう。

子ども向けプログラミング教室の料金まとめ|入会金・教材費・授業料の相場を徹底解説

プログラミング教室|入会金の相場

多くのプログラミング教室では、入会時に入会金が必要です。相場は5,000円〜15,000円程度ですが、キャンペーン期間中は無料になる教室もあります。

入会金が高めの教室でも、その分教材やカリキュラムが充実していることもあるため、金額だけで判断せず、総合的に検討しましょう。一部の教室では、兄弟割引や紹介割引で入会金が減額されることもあります。

プログラミング教室|教材費の相場

教材費は教室のタイプによって大きく異なります。- ビジュアルプログラミング教室→0円〜5,000円程度(テキスト代のみの場合が多い)

- ロボットプログラミング教室→20,000円〜50,000円程度(ロボット教材の購入が必要)

- テキストコーディング教室→3,000円〜10,000円程度(テキストやオンライン教材の利用料)

ロボットプログラミング教室では、初回に教材費がかかりますが、その後は追加購入が不要なケースが多くなっています。購入した教材は自宅に持ち帰れるため、家でも復習や発展学習ができる利点があります。

プログラミング教室|月謝の相場

月謝は通学頻度やレッスン時間によって変わりますが、月額8,000円〜15,000円が主流です。通学頻度別の相場

- 月2回(1回60分): 8,000円〜10,000円

- 月4回(1回60分): 12,000円〜18,000円

- 週1回(1回90分): 10,000円〜15,000円

オンライン教室は通学型より若干安い傾向があり、月額6,000円〜12,000円程度が相場です。個別指導型の教室は料金が高めで、月額15,000円〜25,000円程度になることもあります。

プログラミング教室|その他かかる費用

月謝や教材費以外にも、以下の費用がかかる場合があります。-

パソコン購入費

→自宅にパソコンがない場合、3万円〜10万円程度 -

パソコンレンタル費

→教室でレンタルする場合、月額1,000円〜3,000円程度 -

タブレット購入費

→低学年向けの教室では、タブレットを使用することも(2万円〜5万円程度) -

発表会参加費

→年に数回、作品発表会やコンテストがある教室では、参加費として数千円かかることも -

検定受験料

→プログラミング検定を受験する場合、2,000円〜5,000円程度

パソコンについては、教室で貸し出しを行っているところも多いため、最初は購入せずにレンタルから始めるのもひとつの方法です。

「その他の費用」は、教室によってかなり異なります。月謝はわかりやすく提示されることが多いですが、プログラミング教室に通う際に「他にもかかる、さまざまな支出」については確認しましょう。

「全体で(たとえば1年で)いくらかかるのか、月謝以外にはどんな支出があるのか」を質問をして、きちんと答えてくれる教室のほうが安心ですね。

料金帯別の教室の傾向

低価格帯(月額5,000円〜8,000円)- オンライン型が多い

- 大人数でのグループレッスン

- カリキュラムが標準化されている

標準価格帯(月額9,000円〜15,000円)

- 通学型とオンライン型の両方がある

- 少人数制が多い

- 体系的なカリキュラムと丁寧な指導

高価格帯(月額16,000円以上)

- 個別指導またはマンツーマン

- STEAM教育など多分野を統合

- 講師の質や設備が充実

コストパフォーマンスの考え方

料金だけで教室を選ぶのではなく、費用に見合った価値があるかを見極めることが大切です。確認すべきポイント

- レッスンの頻度と時間(週1回60分か、月2回90分かなど)

- 講師1人あたりの生徒数(少人数制か、大人数か)

- カリキュラムの充実度(体系的に学べるか)

- サポート体制(質問対応、振替制度など)

- 設備や教材の質

月謝が安くても、大人数で十分な指導が受けられなければ、結果的にコストパフォーマンスは悪くなります。逆に、月謝が高くても、個別指導で確実にスキルが身につくなら、費用に見合った価値があると言えるでしょう。

体験レッスンに参加して、実際のレッスン内容や雰囲気を確認してから判断することをおすすめします。

通学とオンラインの違い

プログラミング教室には、教室に通う「通学型」と、自宅でレッスンを受ける「オンライン型」があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、お子さんの性格や家庭の状況に合わせて選びましょう。

| 項目 | 通学型 | オンライン型 |

| 費用 | やや高め | 比較的安い |

| 送迎 | 年齢によって必要 | 不要 |

| 講師との距離 | 対面で近い | 画面越し |

| 他の子どもとの交流 | 多い | 少なめ |

| 学習環境 | 教室が用意 | 自宅で整える必要あり |

| スケジュール調整 | 日時は固定が基本 | 柔軟な教室が多い |

| 向いている子ども | 集団学習が好き | 自宅で集中したい |

どちらを選ぶかは、お子さんの性格や家庭の状況によって変わります。では、通学型・オンライン型それぞれのメリットやデメリットを詳しく解説していきます。

通学型のメリット・デメリット

通学型は、実際に教室に通ってレッスンを受ける形式です。メリット

- 講師と直接対面できるため、質問や相談がしやすい

- 他の子どもたちと一緒に学ぶことで、刺激を受けたり競争心が芽生えたりする

- 学習環境が整っており、集中しやすい

- 友達ができて、プログラミングを続けるモチベーションになる

- 保護者がレッスン内容を把握しやすい

デメリット

- 送迎の負担がかかる(保護者の時間的・体力的負担)

→低学年や遠方の場合 - 通える範囲に教室がない場合がある

- オンライン型に比べて料金が高めの傾向

- 天候や体調によって通いにくい日がある

- 定員があり、希望の曜日・時間帯に入れないこともある

通学型は、お子さんが教室での集団学習を楽しめるタイプであれば、最も効果的な選択肢のひとつです。

通学型のプログラミング教室はたくさんあります。約13,000教室掲載のコエテコが、1年間分の体験談や通塾生の保護者のリアルな口コミ評価に基づき選出した教室セレクションもぜひ参考にしてください。

口コミで選ばれたコエテコプログラミング教室セレクション

オンライン型のメリット・デメリット

オンライン型は、自宅でビデオ通話を使ってレッスンを受ける形式です。メリット

- 送迎の必要がなく、時間や交通費の節約になる

- 全国どこからでも質の高い教室のレッスンを受けられる

- 通学型より料金が安い傾向がある

- 自宅のリラックスした環境で学べる

- 天候に左右されない

- スケジュール調整の自由度が高い教室が多い

デメリット

- 自宅に学習環境を整える必要がある(静かな場所、インターネット環境)

- 画面越しのため、講師とのコミュニケーションに限界がある

- 他の子どもとの交流が少ない

- 保護者のサポートが必要な場合がある(特に低学年)

- 集中力が続かない子どもには難しい場合もある

オンライン型は、自宅学習の習慣がある、または保護者のサポートが可能な家庭に向いています。通学にかかる時間を節約したい家庭にもおすすめです。

オンラインはどこにいても、プログラミングを学べるのが最大のメリット。地方在住で近くに教室がない方も以下から、探してみてください。

ハイブリッド型について

最近では、通学とオンラインを組み合わせた「ハイブリッド型」を提供する教室も増えています。ハイブリッド型の特徴

- 月に数回は通学し、残りはオンラインでレッスンを受ける

- 対面での指導とオンラインの利便性を両立

- 通学の頻度を減らすことで、送迎の負担を軽減

ハイブリッド型は、通学のメリットを残しつつ、オンラインの柔軟性も活かせる形式です。ただし、対応している教室はまだ限られているため、近くに該当する教室があるか確認しましょう。

まずは体験レッスンで両方を試してみて、お子さんの反応を見て決めるのがおすすめです。

それぞれに向いている家庭・子どものタイプ

通学型が向いている

- 友達と一緒に学ぶことが好きな子ども

- 自宅では集中しにくい子ども

- 講師との対面コミュニケーションを重視したい家庭

オンライン型が向いている

- 近くに適した教室がない

- 送迎の時間が取れない家庭

- 自宅学習の習慣がある子ども

- マイペースに学びたい子ども

- 費用を抑えたい家庭

ハイブリッド型が向いている

- 通学とオンラインの良いところ取りをしたい

- 送迎の負担を減らしつつ、対面指導も受けたい

- スケジュールに柔軟性が欲しい家庭

どちらを選ぶかは、お子さんの性格や家庭の状況によって変わります。まずは体験レッスンで両方を試してみて、お子さんの反応を見て決めるのがおすすめです。

初めてのプログラミング教室選びで注意すべきポイント

プログラミング教室選びでは、いくつかの落とし穴があります。最初に、先輩ママ・パパたちの「プログラミング教室選び、大失敗」の体験談を紹介します。「わが家の場合はどうだろう」と考えた時、リアルな声がきっと参考になります。

先輩ママ・パパたちの「失敗体験談」

「勉強」色が強すぎて息子が拒否反応

将来のために実践的な知識が身につく教室を選び、パソコン操作やタイピング、仕組みまで詳しく教えてくれる「勉強」色の強い教室に決めました。▶教室選びは、必ず子ども本人の意思を確認しながら進めましょう。体験レッスンには子どもと一緒に参加し、本人が楽しんでいるか、興味を持っているかを観察することが大切です。

でも、ゲームやアニメが大好きな小3の息子は初回から「つまんない」の連発。体験会ではミニゲームを作って楽しそうだったのに、実際のカリキュラムはかなり難しい内容でした。

結局、本人が嫌がって半年でやめることに。入口は子どもが楽しめる教室を選んで、ステップアップの段階で本格的な教室に移行すればよかったです。(Nさん/子ども・小3)

費用をきちんと比較せずに決めて後悔

教室は楽しく通っていますが、最初のロボットキット購入に加え、後から追加購入や大会出場費、レベルが上がると授業料もアップ。下に2人子どもがいるので、正直わが家には痛い出費です。▶入会前に、初期費用と月々かかる費用、将来的な追加費用をすべて確認しておきましょう。年間でいくらかかるのかを計算しておくと、家計への影響を把握しやすくなります。

後から調べると、同じロボット系でももっと安いところや、月謝が安い教室もあったんです。プログラミングは将来役立つとはいえ、最初にきちんとリサーチして費用を比較すべきでした。(Tさん/子ども・小4・小1・年中)

内容重視で遠い教室を選んだら送迎が大変

夫が「先生が現役エンジニアで、初歩からテキストコーディングまで学べる」と遠い教室を激推し。でも夫はシフト勤務で、結局わたしが土曜日に車で送迎することに。▶通学型を選ぶ場合は、現実的に継続して通える距離かを慎重に検討しましょう。年齢によっても、通える範囲は変わります。

共働きで土曜は家のこともやりたいし、本当に面倒です。

プログラミング教室は最近増えているし、低学年のうちは近所の教室でよかった気がします。本人が望んでレベルアップするなら、自分で通える年齢になってからでも遅くない。(Sさん/子ども・小2)

プログラミング教室の体験レッスン・見学時にチェックすべきポイント

紹介したような失敗を避けるためには、体験レッスンや見学での確認が欠かせません。実際に教室の雰囲気を体感し、以下のポイントをチェックしましょう。レッスンの雰囲気

- 講師は子どもの目線に立って説明しているか

- 子どもたちが楽しそうにしているか

- 教室内は整理整頓されているか

- 騒がしすぎず、かといって堅苦しくない雰囲気か

講師と生徒の比率

- 講師1人に対して何人の生徒がいるか

- 一人ひとりに目が届く人数か

- 質問したときにすぐに対応してもらえるか

カリキュラムの内容

- どのようなスキルが身につくか具体的に説明されるか

- 進度は子どもに合っているか

- 創造性を発揮できる内容か

設備や教材

- パソコンやタブレットは最新のものか

- 教材は分かりやすく作られているか

- 子どもが使いやすい机や椅子か

体験レッスンの後、必ず子ども本人に感想を聞きましょう。「また行きたい」と言うかどうかが、最も重要な判断基準です。

ただ難しいのは、子どもは体験会ではたいてい「楽しい」(周囲の雰囲気にも流される)ので「ここがいい!」と断言しがちな点です。

できれば、1つではなく複数のプログラミング教室を体験できるといいですね。もし1つの教室体験であっても、その場ではなく、帰宅してリラックスした時間帯に改めて、レッスンの感想を聞いてみるのもひとつの方法です。

講師の質の見極め方

講師の質は、子どもの成長に大きく影響します。以下の点をチェックしましょう。専門知識とスキル

- プログラミングの専門知識を持っているか

- 実務経験があるか(エンジニア経験など)

- 定期的に研修を受けているか

指導力

- 子どもの理解度に合わせて説明を変えられるか

- 褒め方や励まし方が適切か

- エラーやつまずきを前向きに捉えさせる工夫があるか

コミュニケーション能力

- 子どもとの距離感が適切か

- 一方的に教えるのではなく、子どもに考えさせているか

- 保護者への報告や連絡が丁寧か

可能であれば、体験レッスンで実際に指導を受けてみて、子どもとの相性を確認しましょう。講師が複数いる教室では、担当講師を選べるか確認すると安心です。

カリキュラムの確認ポイント

カリキュラムが体系的で、段階的にスキルアップできる内容かを確認しましょう。確認すべき内容

- 初級から上級まで、どのようなステップで進むか

- 1年後、2年後にどのようなスキルが身につくか

- 子どもの興味や習熟度に応じてカリキュラムを調整できるか

- 作品制作や発表の機会があるか

- 検定や資格取得のサポートがあるか

プログラミングは長期的に学ぶものです。最初は楽しくても、途中で物足りなくなったり、逆についていけなくなったりしないよう、先を見据えたカリキュラムがあるかを確認してください。

継続しやすさ(通いやすさ、振替制度など)

プログラミングは継続することで力がつきます。無理なく続けられる環境が整っているかを確認しましょう。通いやすさ

- 自宅や学校からの距離

- 駐車場の有無(車で送迎する場合)

- レッスンの曜日や時間帯が生活リズムに合っているか

振替制度

- 欠席した場合、振替レッスンが受けられるか

- 振替の期限や回数制限はあるか

- オンラインへの切り替えが可能か

サポート体制

- レッスン外での質問対応はあるか

- 保護者への進捗報告はあるか

- 困ったときに相談できる窓口があるか

長く続けるためには、柔軟な対応をしてくれる教室を選ぶことが大切です。体調不良や学校行事で欠席することもあるため、振替制度は特に重要なポイントになります。

解約条件や契約内容の確認

入会前に、解約条件や契約内容をしっかり確認しておきましょう。確認すべき項目

- 最低契約期間はあるか(半年、1年など)

- 解約の申し出はいつまでにする必要があるか

- 解約時に違約金や返金されない費用はあるか

- 途中で休会できるか、休会費用はかかるか

- 教材費は返金されるか

「合わなければすぐに辞められる」と思って入会したのに、実際には違約金が発生したり、返金されなかったりするとトラブルになります。契約書の内容をよく読み、不明点は必ず質問してから契約しましょう。

また、口頭での説明だけでなく、書面で確認することも大切です。後からトラブルにならないよう、契約内容は保管しておいてください。

よくある質問

プログラミング教室について、保護者の方からよく寄せられる質問にお答えします。Q: プログラミング教室は何歳から始めるのが良いですか?

A:一般的には、小学校低学年(6〜7歳頃)から始めるのがおすすめです。この時期は、マウス操作やタブレット操作ができるようになり、簡単な指示を理解できる年齢です。ただし、子どもの発達には個人差があるため、年齢だけで判断しないようにしましょう。

早ければ良いというわけではありません。無理に始めて「難しい」「つまらない」と感じると、プログラミング自体を嫌いになってしまう可能性もあります。子どもの興味や発達段階を見ながら、最適なタイミングを見つけましょう。

Q: パソコンやタブレットは必要ですか?

A:教室によって異なりますが、多くの教室では貸し出しがあります。ほとんどの教室では、レッスン中に使用するパソコンやタブレットを用意しています。

自宅で復習や課題に取り組む場合は、パソコンやタブレットが必要になります。教室によっては、レンタルサービスを提供しているところもあります。まずは教室に相談し、必要に応じて購入を検討するとよいでしょう。

すでに家族で使っているパソコンがあれば、それを共有して使うこともできます。専用のものを用意する必要は必ずしもありません。

Q: プログラミング教室に通う効果はありますか?

A:はい、多くの子どもに効果が見られます。プログラミング教室に通うことで得られる効果は、プログラミングスキルだけではありません。

プログラミング教室で期待できる効果

- 論理的思考力の向上(順序立てて考える力)

- 問題解決能力の育成(試行錯誤して解決する力)

- 創造力の発揮(自分のアイデアを形にする喜び)

- 集中力の向上(目標達成まで取り組む姿勢)

- 自信の獲得(作品を完成させた達成感)

ただし、効果の現れ方は子どもによって異なります。すぐに目に見える変化がなくても、長期的に続けることで確実に力がついていきます。

プログラミング教室は、将来エンジニアになるためだけのものではありません。どんな分野に進んでも役立つ思考力や問題解決能力を育む場として、多くの価値があります。

Q: 親にプログラミングの知識がなくても大丈夫ですか?

A:まったく問題ありません。プログラミング教室は、保護者にプログラミングの知識がなくても通えるように設計されています。むしろ、知識がない保護者の方が多いのが現状です。

技術的な質問や困りごとは、教室の講師が対応してくれます。保護者は、子どもの学習をサポートする姿勢があれば十分です。

保護者も一緒に学ぶ姿勢を見せることで、子どもの学習意欲が高まることもあります。「これはどうやって作ったの?」「すごいね、教えて!」と興味を示すことが、最も効果的なサポートになります。

Q: プログラミング教室は週何回通うのが一般的ですか?

A:週1回または月2回が一般的です。多くのプログラミング教室では、以下のような通学頻度を設定しています。

一般的な通学頻度

- 週1回(月4回): 最も多いパターン。しっかりスキルを身につけられる

- 月2回: 他の習い事や塾と両立しやすい

- 週2回以上: 本格的に学びたい子ども向け

通学頻度は、子どもの年齢や習熟度、他の習い事との兼ね合いで決めましょう。

大切なのは、頻度よりも継続することです。無理なく通える頻度を選び、長く続けることで確実に力がつきます。

Q: プログラミング教室を途中で辞めたい場合は?

A:多くの教室では可能ですが、条件を確認しましょう。ほとんどのプログラミング教室では、途中での退会が可能です。ただし、教室によって条件が異なります。

一般的には、1ヶ月前までに申し出れば退会できる教室が多くなっています。最低契約期間がある場合でも、3〜6ヶ月程度のことがほとんどです。

子どもが「つまらない」「難しい」と言う場合、すぐに辞めるのではなく、まずは教室に相談してみましょう。レベルの調整やアプローチを変えることで、問題が解決することもあります。

また、一時的に通えない事情がある場合は、休会制度を利用するのもひとつの方法です。数ヶ月休んでも、再開時に続きから学べる教室もあります。

わが子に合ったプログラミング教室を探そう!

プログラミング教室選びは、お子さんの将来につながる大切な決断です。この記事で紹介した情報を参考に、お子さんに合った教室を見つけてください。まずは気になる教室の体験レッスンに参加して、実際の雰囲気や指導内容を確認することをおすすめします。お子さんの「楽しい!」という笑顔が、最適な教室を見つける一番の目印です。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

子ども向けノートパソコン|選び方、注意点からからおすすめ機種まで

タブレットの方が割安でも、本格的に学ばせたいならパソコンがいい?と考える保護者も多いのでは。 ここでは子ども向けノートパソコンの選び方からおすすめ機種までご紹介! 「パソコン選びは...

2025.05.21|コエテコ byGMO 編集部

-

EdTechとは?子どもの学びを支える最新教育技術を紹介!

オンライン授業やタブレット学習など、教育現場で急速に広がる「EdTech(エドテック)」。これは、IT技術を活用して子どもの学びを進化させる新しい教育の形です。この記事では、EdTec...

2025.06.11|プログラミング教室ガイド

-

Blenderとは?基本の使い方や特徴、活用事例3つを徹底解説

Blenderは、無料で利用できる高性能な3DCGソフトとして、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに支持されています。モデリングやアニメーション、レンダリングといった多彩な...

2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部

-

子どものプログラミング学習におすすめのパソコン10選|予算やスペックなどの選び方をご紹介

2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されることを受けて、今のうちからお子さんにプログラミングに触れさせておこうと考えている親御さんは多いようです。 プログラミングをするた...

2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部

-

中学生向けプログラミング教室おすすめ12選!オンラインも徹底解説

習い事をするときに必要なのは目標を考えた選択でしょう。大学入試にも情報科目が追加されているところもあるため、中学生のうちにプログラミング学習はおすすめです。 この記事では、プログラミ...

2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部