浜田市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

浜田市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

山陰西部の中核都市で、日本海と石見の山々に囲まれた自然環境が身近なエリアです。市内には民間路線バスと市単独バスが走り、人口減少下でも移動手段の確保に取り組んでいます。2025年度は山陰道・石見三隅IC~遠田IC開通予定で、萩・石見空港経由の東京アクセスがよりスムーズになる見込みです。高齢者向け敬老福祉乗車券や相乗りタクシー支援など、生活移動の支えも整えています。

浜田市の家賃相場と地価動向

公的統計の2025年時点の確定数値公開を待つ必要がありますが、住宅取得では市が公園の老朽遊具更新や新設を進めるなど住環境の維持改善に注力しています。地価・家賃の具体的な最新平均額は市・県の公開値更新後の確認が必要です(現時点で信頼できる公表値未確認)。浜田市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

浜田市内外を通学圏に、県立中等教育校・私立中などを志望する層は一定数存在しますが、公的に網羅的な受験者数統計は限定的です。地域では学校図書館の活用教育に長年取り組み、司書配置や蔵書整備、モデル校指定・研究発表など「読む・調べる学び」の基盤強化が続いています。学習支援では不登校支援の教育支援センター「やまびこ学級」や青少年サポートセンターの取り組みが議会で議論され、学びの継続や居場所づくりの環境改善が進められています。2025年度はセンター長の体制変更なども話題となり、支援の在り方が継続検討されています。

浜田市のプログラミング教育の現状と取り組み

公立学校では全国施行の学習指導要領に沿った「プログラミング教育」が行われています。浜田市は図書館活用教育を全校で展開しており、情報活用力や探究の下支えとなる読書・資料活用が組織的に促進されています。高校段階では、県立浜田高校(通信制を含む)が地域探究・ICT活用の学習機会を設け、2025年も地域資源を題材にした活動が行われています。地域調査・情報発信の文脈でデジタル活用が進み、探究と情報の結びつきが強まっています。

民間では、スポーツ系NPO等が青少年育成の場を提供しており、放課後時間帯の多様な活動選択肢が存在します。専門のプログラミング教室の網羅的名簿は公的サイトに未整備のため、個別事業者の最新開講情報の確認が有用です。

浜田市の子育て支援と教育環境の充実度

子育て支援は、新生児子育て応援金、第3子以降の保育所等の保育料・給食費無償化、18歳までの子ども医療費助成など、家計負担を軽減する制度が用意されています。公共交通の支援や公園遊具更新など、日常の移動・遊び場の環境整備も継続。兼業農家支援の新設など地域産業の下支えも進められ、地域一体で子どもを育む基盤整備が進行中です。

まとめ:浜田市は教育と子育てに適したエリア?

学校図書館を核にした学びの土台づくり、不登校支援の場、子ども医療費や多子世帯支援など、子育て・教育環境の公的支えが充実しています。山陰道の区間開通で外部アクセスも改善見込みです。中学受験は個別最適の志望設計が中心で、探究・情報活用力を伸ばす環境を生かしつつ、プログラミング教育や民間教室の最新情報を都度確認するとよいでしょう。部活動やNPO活動など地域の多彩な学びと組み合わせやすいのも特徴です。

参考文献・出典

- 浜田市公式サイト(市民の声・2025年7月):https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1748241740071/index.html

- 浜田市議会議員サイト(教育関係記事):http://www.komei.or.jp/km/hamada-sasaki-toyoharu/category/%E6%95%99%E8%82%B2%E9%96%A2%E4%BF%82/

- 島根県立浜田高校(通信制)関連投稿:https://www.instagram.com/p/DMZe-o4Bi7b/?hl=ja

- 浜田市 NPO法人認証情報:https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1544773452669/index.html

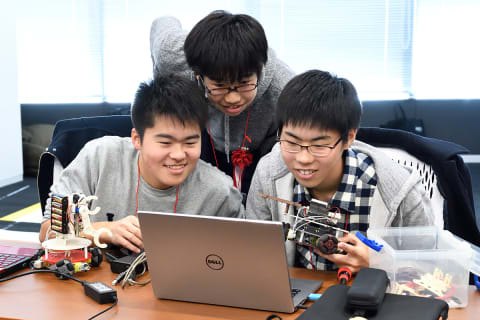

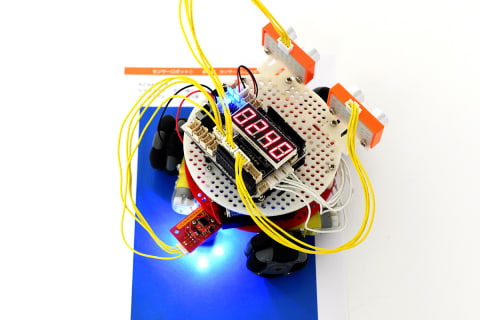

ヒューマンアカデミージュニアロボット教室の大きな魅力の一つが、ロボット製作とプログラミングを両軸で学べる本格的なSTEAM教育です。 全国2,000教室・生徒数27,000人超という圧倒的な規模を背景に、子ども一人ひとりの「好き」「得意」を伸ばすための環境が整っています。 カリキュラムは年中から段階的にステップアップできる全5コース構成。最初はブロック感覚でロボットを組み立てながら、徐々にプログラミング要素も加わっていきます。 使用する教材は、ロボットクリエイター・高橋智隆先生と共同開発されたオリジナルキットです。70種類以上のロボットが作れるパーツ構成で、飽きずに続けやすい点も特徴です。 月2回の90分授業では、ロボットを完成させる「基本製作」と、オリジナル改造に挑戦する「応用実践」を繰り返す設計。子どもたちは毎回、新しい達成感と成長を実感できる仕組みになっています。 自ら考え、試行錯誤しながらロボットを動かす経験は、創造力や論理的思考力を育むだけでなく、学ぶ楽しさそのものを教えてくれるはずです。