多古町のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

多古町はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

多古町は千葉県北総台地の東側に位置し、町の中央を南北に流れる栗山川と広い水田地帯が象徴ののどかな町です。特産の「多古米」ややまと芋の産地として知られ、人口は約1.2万人規模です。成田国際空港が西隣にあり、外国人や多文化との接点が生まれやすい立地です。交通は、東京駅から高速バスで約110分・町内バスターミナル着、空港第2ビル駅から町内シャトルバスが運行。車では東関東道(成田IC・大栄IC)や圏央道(横芝IC)から20〜25分で到達できます。日常は車中心ながら、高速バス・空港アクセスの利便性が住みやすさを補完しています。

多古町の家賃相場と地価動向

公的統計の公開値が限定的なため、2025年時点で家賃相場の確定的な平均値は提示できません。一方で、住宅取得の判断材料となるアクセス条件(高速バス110分・IC各20〜25分)や人口規模から、県内都市部より価格水準が抑えられる傾向がうかがえます。地価・家賃の具体値は最新の公示地価・基準地価、公営住宅・民間ポータルの直近データ確認を推奨します(確定値は信頼できる一次情報の更新後に追記します)。多古町の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

町内は公立進学が主軸ですが、成田・佐倉・八街など周辺市の私立・国立中の受験機会にアクセスしやすい地の利があります(空港・幹線アクセスの利点)。教育熱心な家庭は学区外の塾やオンライン塾も併用し、通塾は車送迎・バス併用のケースが見られます(地域交通事情に基づく一般傾向の説明)。町内外の学習塾選択は、成田駅圏の大手塾や個別指導を組み合わせる動きが中心で、模試会場や入試説明会への移動がしやすい点はメリットです。具体の塾名・教室網は年度で変動するため、受験年度の開講状況の確認を推奨します(一次情報の更新後に詳細追記)。

多古町のプログラミング教育の現状と取り組み

令和7年度(2025年度)、町の総合教育会議では小中学校の体験活動やキッズ英会話の実施が示され、成田空港が所在する地域性を生かした外国人との交流や多文化体験を教育に取り入れる方針が発信されています。この国際接点はプログラミング教育での英語・ICT活用の動機づけにもつながります。学校のGIGA端末整備を前提に、地域行事や空港見学等の探究学習と組み合わせたICT活用が進む見通しで、プログラミング教育の授業内(論理的思考、センサー活用等)や課外教室(民間スクール)を併用する学び方が想定されます。町内イベントや交流拠点(たこらぼ等)を活用した体験機会も期待できます。

民間の本格教室については、町内は小規模市場のため、近隣都市(成田エリア)での通学またはオンライン型(ブロック型・テキストコーディング型)の受講選択が現実的です。最新の開講状況は各教室の公式情報を確認してください。

多古町の子育て支援と教育環境の充実度

子育て面では、地域のコミュニティイベントや文化ホール・交流館を拠点に、未就学児から参加しやすいプログラムが展開され、家族で参加可能な行事も定期開催されています(例:コミュニティプラザでの大規模イベント)。多文化体験や英会話など、空港隣接による学びの外部資源も教育環境の特徴です。保育所・幼稚園・学童等の具体的な定員や待機児童数の最新確定値は、2025年度公表資料の一次情報更新待ちです。利用希望の家庭は町の保育施設一覧、入所申請要項、学童クラブの募集要項の最新版を確認してください(公表後に確定値を追記します)。

まとめ:多古町は教育と子育てに適したエリア?

多古町は、静かな住環境と成田空港への近接という二つの強みを併せ持ち、探究活動や多文化体験と相性の良い教育環境が整いやすいエリアです。プログラミング教育は、学校内の必修化に加え、近隣都市やオンラインの民間教室を柔軟に併用する戦略が現実的です。家賃・地価や保育の定量情報は今後の一次公表に依存しますが、通学・通塾は車とバスの併用がしやすく、受験期の移動もしっかり設計できます。自然・地域資源を活かした学びを重視する家庭に適した選択肢です。

参考文献・出典

- SMOUT 移住相談会(多古町紹介):https://smout.jp/plans/23736

- 多古町 総合教育会議(Instagram):https://www.instagram.com/p/DMrjQ3FR-BY/

- ラテンミュージックフェスタ2025案内:https://nipponbolivia.org/tapa/ラテンミュージックフェスタ-in-tako-2025 開催のお知らせ

- Sake World(多古町と栗山川の記述):https://sakeworld.jp/special/2506sakeshuzou/

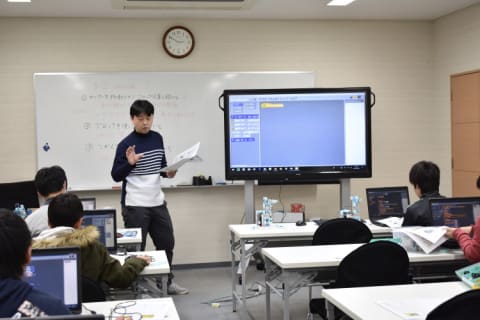

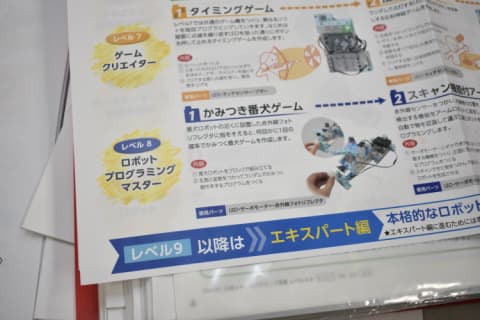

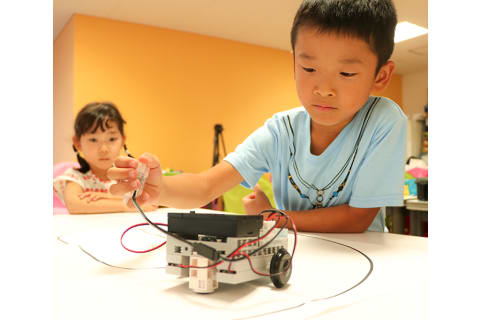

「経産省「第7回 ものづくり日本大賞(2018年)」や「日本ロボット学会「第38回 ロボット活用社会貢献賞(2020年)」を受賞するほか、プログラミングスクール・教材調査で5冠を達成するエジソンアカデミー。「保護者が通わせたいスクールNo.1」も受賞する同校を運営するのは、老舗教材開発メーカーのArtec(アーテック)です。教材メーカーが運営するだけあって、子どもの興味・関心を引き出すカラフルな教材が魅力◎。使用教材はアーテックオリジナルの「アーテックロボ」で、タテ・ヨコ・ナナメに接続できる、立方体に近いブロック「アーテックブロック」を使って組み立てます。一般的なブロック教材に比べて自由度が高いので、立体が苦手なお子さんでも思うとおりのロボットが組み立てられるでしょう。レゴ®︎ブロックよりも色合いがやさしめなので、女の子もとっつきやすいはずです。エジソンアカデミーのカリキュラムの目玉は、毎月新しいロボットが作れること。信号機やライントレースから始め、2足歩行ロボットなど高度なものにもチャレンジできます。基礎カリキュラムは2年分ですが、3年目以降の生徒に向けた「エキスパート編」もあるので、まだまだスキルを高めたい!なんてお子さんも安心です。最近では「Universal Robotics Challenge(URC)」という大会を立ち上げるなど、ますます子どものやる気を引き出すスクールになっています。