日光市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

日光市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

東武日光・JR日光、今市、鬼怒川温泉などの駅を軸に生活圏がまとまり、世界遺産「日光の社寺」を擁する国際観光文化都市として知られます。中心居住地は今市地域(約5.46万人)で、買い物・通学の利便性が高く、鬼怒川・川治方面(藤原地域)は温泉観光と自然に近い暮らしが両立します。市は住民基本台帳に基づく人口・世帯数を月次で公開し、地域単位の規模感を把握しやすい点も、住環境検討に有用です(2025年7月1日現在:日光市合計74,739人、世帯数36,674)。

日光市の家賃相場と地価動向

公的統計のうち、市公式サイトの人口・世帯データは最新ですが、家賃の公的市内相場値や住宅地地価の最新平均の一次情報(2025年時点・市内平均値)は本稿執筆時点で市公式・教育委員会資料から直接確認できていません。信頼できる一次出典が整い次第の確認を推奨します。日光市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

中学受験(宇都宮市内の私立中や県立中等教育校受験など)を視野に入れる家庭は、今市地域を中心に通塾アクセスを重視する傾向がありますが、市内全面の塾分布や受験者数の公的統計は、市公式・教委の一次資料としては確認できる公開データが限られます。居住エリア別の人口規模から見ると、今市地域の世帯ボリュームが大きく、学習環境の選択肢も集まりやすい構造です。学校の情報発信は活発で、小学校サイトの更新も継続(例:日光市立下原小学校の2025年記事一覧)されており、学校だよりや行事予定の公開を通じて、学習・活動の見通しを立てやすい環境が見られます。

日光市のプログラミング教育の現状と取り組み

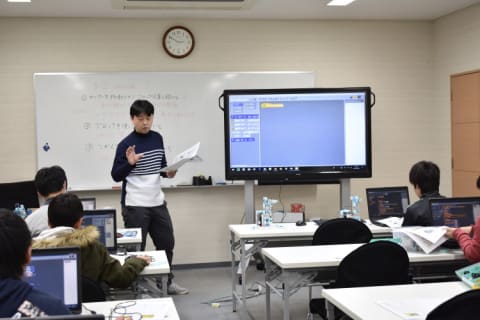

全国同様に小学校でのプログラミング教育は必修化されており、市内の各校でも学習計画や実践が学校サイト等で随時発信されています(例:市立下原小の学校情報発信)。地域行事や総合学習とあわせた実践が見られるのが地方都市の特色です。民間の習い事は、オンライン対応や個別指導型の選択肢が増え、近隣市を含め広域で受講する家庭もあります。駅近エリア(今市・下今市・東武日光・鬼怒川温泉)を拠点に、送迎・オンラインを組み合わせて学ぶスタイルが取りやすい環境です。

なお、市教委による特定プログラム名や統一カリキュラムの最新公表資料は、本稿執筆時点で確認できていないため、学校単位の年度計画・学校だよりの確認を推奨します。

日光市の子育て支援と教育環境の充実度

市は子育て関連情報の更新性が高く、地域別人口・世帯の可視化により保育・学校規模の把握がしやすいのが利点です。民間の一時保育・ベビーシッターサービスも利用可能で、土日対応や短時間依頼など柔軟な選択肢があり、観光業に従事する家庭や共働き世帯のニーズに合致します。移住・二拠点生活向けの情報発信では、医療費助成(高校生まで自己負担なし等)や出産後の物品購入チケット付与など、子育て環境の支援が紹介されています。制度の詳細は市公式の最新告知で要確認ですが、子育て支援の手厚さが強調されています。

まとめ:日光市は教育と子育てに適したエリア?

総じて、今市地域を中心に生活利便と学校選択のバランスが取りやすく、観光・自然資源に恵まれた環境で学びと体験の機会を広げやすいエリアです。プログラミング教育は学校ごとの実践をベースに、民間の柔軟なサービスを補完的に活用する設計が現実的です。家賃相場・地価の一次統計は、住まい検討の要となるため、市や公的統計の最新値を確認しつつ、通学動線(今市〜日光〜鬼怒川)での通塾利便性と、子育て支援の活用余地を比較検討するのがおすすめです。

参考文献・出典

- 日光市公式サイト(人口統計):https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/4/1015/7/2471.html

- 日光市立下原小(学校サイト):https://www.nikko.ed.jp/shimohara/blogs/blog_entries/year_month/48/year_month:2025-08?frame_id=67

- キッズライン(市内対応ページ):https://kidsline.me/sitter/tochigi/092061

- 民間移住情報(日光 子育て支援紹介):https://dual-life-iju.com/magazine/category/dual/tochigi-nikko/

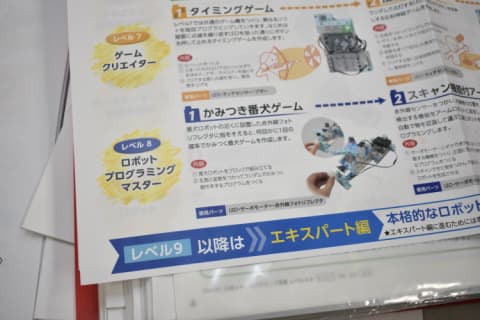

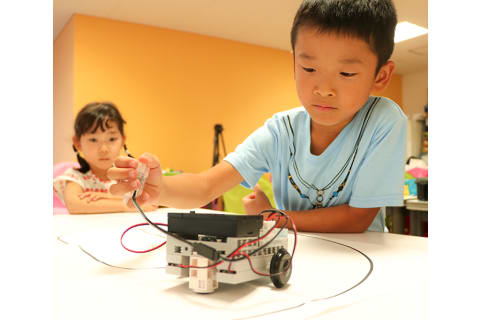

「経産省「第7回 ものづくり日本大賞(2018年)」や「日本ロボット学会「第38回 ロボット活用社会貢献賞(2020年)」を受賞するほか、プログラミングスクール・教材調査で5冠を達成するエジソンアカデミー。「保護者が通わせたいスクールNo.1」も受賞する同校を運営するのは、老舗教材開発メーカーのArtec(アーテック)です。教材メーカーが運営するだけあって、子どもの興味・関心を引き出すカラフルな教材が魅力◎。使用教材はアーテックオリジナルの「アーテックロボ」で、タテ・ヨコ・ナナメに接続できる、立方体に近いブロック「アーテックブロック」を使って組み立てます。一般的なブロック教材に比べて自由度が高いので、立体が苦手なお子さんでも思うとおりのロボットが組み立てられるでしょう。レゴ®︎ブロックよりも色合いがやさしめなので、女の子もとっつきやすいはずです。エジソンアカデミーのカリキュラムの目玉は、毎月新しいロボットが作れること。信号機やライントレースから始め、2足歩行ロボットなど高度なものにもチャレンジできます。基礎カリキュラムは2年分ですが、3年目以降の生徒に向けた「エキスパート編」もあるので、まだまだスキルを高めたい!なんてお子さんも安心です。最近では「Universal Robotics Challenge(URC)」という大会を立ち上げるなど、ますます子どものやる気を引き出すスクールになっています。