足利市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

足利市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)・JR両毛線が利用でき、北関東自動車道「足利IC」「足利田中IC」からの車アクセスも良好な栃木県南西部の中核都市です(市役所:栃木県足利市本城3丁目2145)。市公式サイトは暮らし・子育て・教育情報を横断的に提供しており、地域イベントや生涯学習の情報発信も活発です。大学と連携した公開講座「Theあしかが学」など、市民の学びを後押しする土壌があるのも特徴です。

足利市の家賃相場と地価動向

公的統計の最新集計は本稿作成時点で市公式ページから横断検索できるものが限られるため、具体的な家賃平均や地価の年次推移は確認できた範囲で数値掲載を見送ります。住宅取得や転居検討時は、国土交通省地価公示・都道府県地価調査および民間賃貸サイトの最新データを併用し、エリア(駅距離・学区)別に比較することを推奨します。足利市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

市内外の進学校を目指す層を中心に、駅周辺や幹線道路沿いに学習塾が展開し、公開講座・科学イベントなど学びの機会も多いのが地元の強みです。足利大学と市が連携したユネスコ学校の取り組みや公開講座は、探究・STEAM分野への関心を高める地域資源として機能しています。中学受験に関しては、首都圏大手塾の集積エリアほどの競争度ではない一方、個別指導型やICT活用塾の選択肢が増えており、基礎固めと志望校別対策を両立しやすい学習環境が広がっています(具体の塾名・コースは各教室の最新情報要確認)。

足利市のプログラミング教育の現状と取り組み

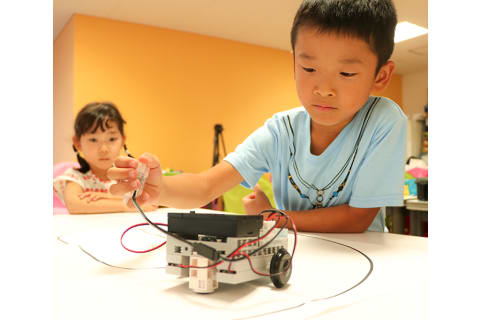

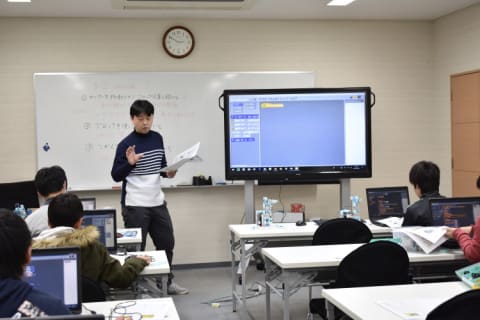

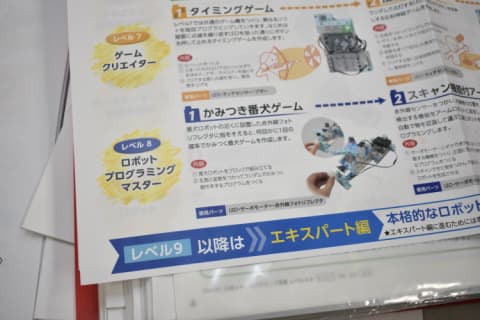

民間のプログラミング教室は小中学生向けのビジュアル言語(Scratch等)からロボット・電子工作、高校生・社会人向けのPython/WEB開発まで幅広いコースが提供されており、地元密着型のPCスクールから全国チェーンまで選択肢があります(例:PC系スクールや子ども向け教室を含む地域特集)。大学・地域・公民館が連携した科学・工学の出前講座や公開講義も継続。2025年も「足利ユネスコ学校」プログラムの一環として再生可能エネルギーの講話が実施され、理科・技術分野への関心形成に寄与しています。さらに、市と大学の覚書に基づく「Theあしかが学」は工学・環境・社会課題を横断するテーマで開かれ、プログラミング教育と親和性の高い探究的学びの場になっています。

足利市の子育て支援と教育環境の充実度

市公式サイトでは、子ども・子育て関連ページを通じて保育、医療、相談、イベントの情報を提供。こども家庭に関する相談窓口や市内施設情報の案内が整備され、自治体としての情報アクセス性が高い点は子育て環境の安心材料です。生涯学習や地域講座の層の厚さは家庭の学び直しにも有用で、保護者向けのリテラシー向上や進路情報収集にも役立ちます。理工系テーマの一般向け講義の継続開催は、家庭内での学習動機づけや進路対話のきっかけにもなります。

まとめ:足利市は教育と子育てに適したエリア?

総じて、過度な競争環境ではない一方で、プログラミング教育や探究的学びの機会が民間・大学・自治体の連携で確保されている点が魅力です。中学受験は個別最適の学習設計を取りやすく、STEAM分野の外部リソースを活用した学習がしやすい地域といえます。住環境は交通・生活利便のバランスが良く、情報は市公式サイトで横断的に入手可能。家賃相場・地価は最新データの確認を前提に、学区・通学動線・塾アクセスを加味した検討がおすすめです。

参考文献・出典

- 足利市公式サイト:https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/index.html

- 足利ユネスコ学校の講話(足利大学):https://ashikaga.ac.jp/archives/2025/9840/

- Theあしかが学18(足利大学・市連携):https://ashikaga.ac.jp/archives/2025/9835/

- 足利市のプログラミング教室特集:https://techgym.jp/tochigi/ashikaga/

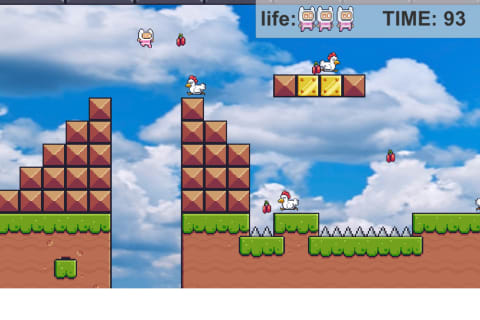

QUREO(キュレオ)プログラミング教室は、サイバーエージェントグループの株式会社CA Tech Kidsと、株式会社スプリックスが共同で運営する株式会社キュレオによって運営されています。サイバーエージェントの先進的なITスピリットと、2013年からプログラミング教室を運営するCA Tech Kidsのノウハウが生かされた教室で、「時代の波に乗りたい!」と考えるご家庭にはピッタリのスクールと言えるでしょう。初級コースのメインパートでは、オリジナル教材を使って420種類のゲーム制作に挑戦。教材はスクール名のとおり、独自に開発されたプログラミング教材「QUREO(キュレオ)」です。スマホゲームのような感覚でサクサク進められるのに、本格的な内容が学べるのが魅力。子どもにとっても「やらされている感」がないので、楽しくゲームをクリアしていくようなペースでどんどん学習を進めていけます。教材のデザイン性も高く、実際にスマホゲーム開発で使用されていたキャラクター素材などを多数収録。リッチなグラフィックに慣れている今の子どもでも、「安っぽい」「子どもっぽい」と思わず勉強に取り組めるでしょう。学習結果は通信簿のような形で確認できるので、保護者も安心ですね。