鹿嶋市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

鹿嶋市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

東は太平洋、西は北浦に面する地形で、海・湖・神社とスタジアムが近接するのが特徴です。Jリーグ鹿島アントラーズのホームタウンで、試合日は家族でカシマスタジアムに足を運べる生活圏が形成されています。まちの賑わいづくりとして、スタジアム近接の宿泊・交流拠点「No.12 Kashima Fan Zone」が2025年3月に開業し、スポーツを核にした地域活性の動きが進んでいます。

鹿嶋市の家賃相場と地価動向

公的な横断統計の即時更新が限られるため、本稿では住宅地の地価・家賃については最新の自治体・国統計の公表待ちとし、確度の高い数値のみ今後追記を推奨します(現時点で信頼できる一次情報の明示的更新が確認できません)。根拠の薄い民間推計の引用は避けています。鹿嶋市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

中学受験は、県内私立中(例:水戸・土浦エリアなど)への越境受験ニーズが一定あり、鹿嶋市内では総合型の学習塾や個別指導、オンライン指導の併用が増えています。スタジアム周辺を含む市街地に学習サービスが集積し、部活・クラブ活動と両立する時間設計が求められています。通信制の「鹿島学園高等学校」を核とするカシマ教育グループは2018年から1人1台端末を導入しており、学習マネジメントのデジタル化が進展。出欠・課題管理の効率化など教職員側の業務改善も報告され、地域の教育ICT理解の土壌形成に寄与しています。

鹿嶋市のプログラミング教育の現状と取り組み

民間では、子ども向けのプログラミング教室(マイクラ等のビジュアル教材、タイピング基礎、Python入門など)を案内する地域ガイドが複数公開され、通学型とオンライン型の選択肢が拡充。スポーツ・地域連携の文脈での授業事例も紹介され、学びと地域資源の接続が進んでいます。高等学校段階では、カシマ教育グループがeラーニング基盤を活用し学習を可視化。端末不具合対応の業務負担を軽減するなど、学習継続性の確保に向けた運用改善が進められています。ICT環境下での探究・情報活用スキル育成は、プログラミング教育の基盤リテラシーとして位置づけられます。

地域全体では、スポーツ×デジタルの体験機会(スタジアム周辺のイベント連動など)により、STEAMへの関心を高める導線づくりが見られます。官民の制度化データは限定的ですが、民間の供給と高校段階のICT活用がけん引役です。

鹿嶋市の子育て支援と教育環境の充実度

国の「こども誰でも通園制度」は2025年度に制度化、2026年度から全国実施予定で、就労要件に関わらず月一定時間の預かり利用が可能に。鹿嶋市でも全国制度としての適用準備が進む見込みで、未就園児の一時預かりニーズに対応する基盤整備が期待されます。移住施策面では、いばらき移住定住ポータル(Re:BARAKI)参照の支援情報が案内され、新築住宅の固定資産税減免など住まい支援メニューが紹介されています。海・湖・神社・スタジアムといった生活資源が近接し、放課後や週末の多様な体験機会を得やすい居住環境です。

まとめ:鹿嶋市は教育と子育てに適したエリア?

プログラミング教育は、民間教室の選択肢と高校段階のICT活用が先行し、地域資源(スポーツ・観光)との掛け合わせでSTEAM体験を広げやすい土壌があります。中学受験は市外私立志向も視野に入れ、通塾動線やオンライン併用の設計が鍵です。子育て面では国の新制度で未就園児支援が拡充予定。住環境は海・湖・スタジアムが身近で、週末の学び・体験が組み立てやすいのが強みです。家賃・地価は一次統計の最新公表を待ちつつ、実地の相場確認を推奨します。

参考文献・出典

- No.12開業と地域活性(新R25):https://r25.jp/companies/tsukihi-holdings/interview/1042305618284642305

- カシマ教育グループICT導入(PRTIMES):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000214.000045857.html

- 鹿嶋市のプログラミング教室案内:https://techgym.jp/ibaraki/kashima/

- 移住支援と地域特徴(民間コラム):https://www.forest-bless.com/column/202507_ya3/

- こども誰でも通園制度の概要:https://www.ikuhaku.com/mains/systemdetail/ibaraki/kashima_shi/13740/

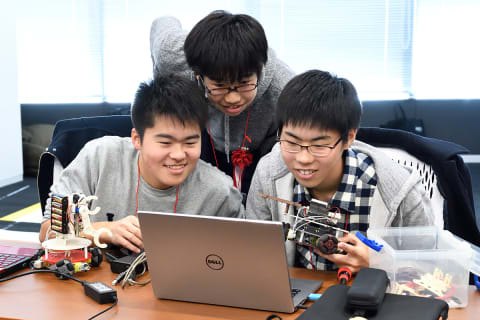

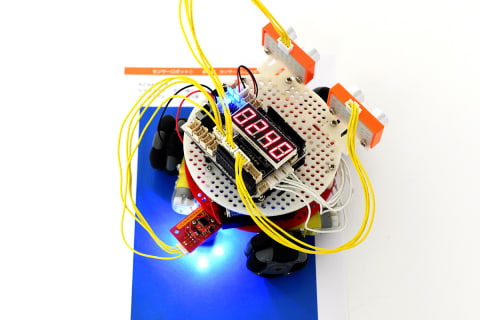

ヒューマンアカデミージュニアロボット教室の大きな魅力の一つが、ロボット製作とプログラミングを両軸で学べる本格的なSTEAM教育です。 全国2,000教室・生徒数27,000人超という圧倒的な規模を背景に、子ども一人ひとりの「好き」「得意」を伸ばすための環境が整っています。 カリキュラムは年中から段階的にステップアップできる全5コース構成。最初はブロック感覚でロボットを組み立てながら、徐々にプログラミング要素も加わっていきます。 使用する教材は、ロボットクリエイター・高橋智隆先生と共同開発されたオリジナルキットです。70種類以上のロボットが作れるパーツ構成で、飽きずに続けやすい点も特徴です。 月2回の90分授業では、ロボットを完成させる「基本製作」と、オリジナル改造に挑戦する「応用実践」を繰り返す設計。子どもたちは毎回、新しい達成感と成長を実感できる仕組みになっています。 自ら考え、試行錯誤しながらロボットを動かす経験は、創造力や論理的思考力を育むだけでなく、学ぶ楽しさそのものを教えてくれるはずです。