2026/02/28(土) 版

飯舘村の子供 向けプログラミング・ロボット教室一覧

全0件

飯舘村周辺の条件に合う教室

オンライン教室

-

LITALICOワンダーオンライン

【完全オーダーメイド・マンツーマン型】子どもの創造力を解き放つプログラミング・ロボット教室(年長~高校生)

通信・オンライン

年長~高校生

送迎不要!自宅で楽しい授業が受けられる

質の高いマンツーマン授業だから 主体的に取り組める

- 教材(ハード・ソフト・言語)

公式サイト050-1865-1650

【受付時間】14:00-18:00(※土・日・祝除く)

-

飯舘村のプログラミング・ロボット教室 よくある質問

-

なぜプログラミング教育が必修化されたの?

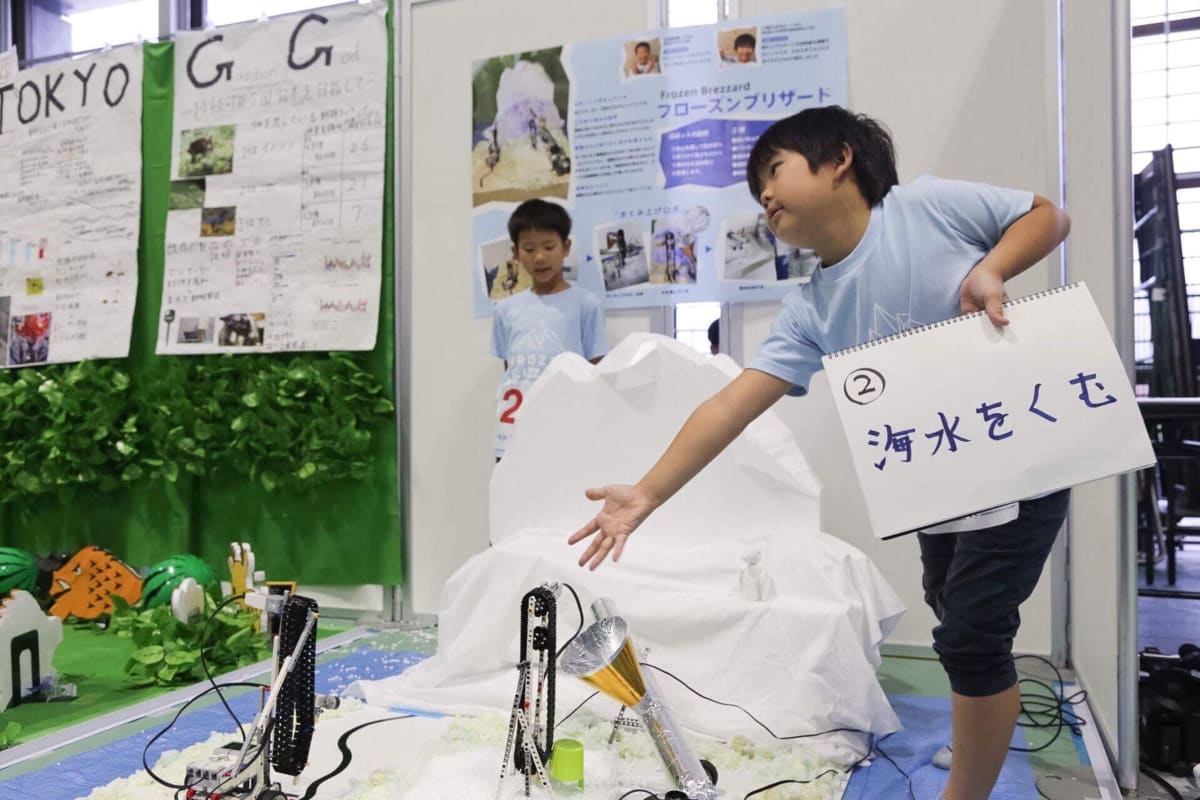

社会の急速なデジタル化により、10年後には現在の仕事の半分がAIに置き換わるとも言われています。 今の小学生が大人になる頃には、新しい職業が増え、より高いデジタルスキルが求められる未来が待っています。

こうした背景から、小学校でのプログラミング教育が必修化されました。子どもたちが早くからデジタル技術に触れ、変化の激しい社会に適応できる力を養うためです。プログラミング学習では「問題解決力」「論理的思考力」も身につき、自ら考え行動できる力が育まれます。

また、技術の習得だけでなく、協働して課題に取り組む力や、自分のアイデアを形にする力も育てることを目的としています。 将来どんな職業に就いても、その人らしい強みを活かせる基礎を築く教育です。

-

大学入学共通テストで「情報」が必修化される理由は?

2025年(令和7年)1月から、大学入学共通テストに「情報」科目が追加され、主に国公立大学で必須となります。 社会で必要なデジタルリテラシーや、AI・データサイエンスなどの知識を基礎から学ぶ機会を広げるためです。

この「情報」では、プログラミングの基礎も問われ、試験用の疑似言語が使われます。今後ますますデジタル技術を活用する力が重要視されるようになります。

-

飯舘村でおすすめの子供向けプログラミング教室は?

飯舘村のおすすめプログラミング教室・ロボット教室は、コエテコの専用ページでご紹介しています。 授業形式や対象学年、周辺教室の一覧、実際の保護者の口コミなどから、お子さまに合った教室を探せます。

コエテコ経由で体験レッスンと口コミ投稿で【Amazonギフトカード2,000円分】がもらえるキャンペーンも実施中です。気軽に体験参加してみてください。

※「おすすめ順」は教室の優劣ではなく、教室選びの参考情報としてご利用ください。

-

飯舘村で口コミ評価が高い教室は?

コエテコでは、飯舘村の教室を「口コミが多い順」「口コミの評価順」で一覧表示できます。口コミを参考に、気になる教室の体験に申し込むことも簡単です。

体験レッスンと口コミの投稿キャンペーンもお見逃しなく。

-

飯舘村でMinecraftで学べるプログラミング教室は?

飯舘村でMinecraft(マインクラフト)を使ってプログラミングを学べる教室も、コエテコの特設ページから探せます。

ほかにも、学年や授業形式、教材(Scratch、Roblox、Python、レゴなど)など、多様な条件で教室検索が可能です。 -

コエテコとは?

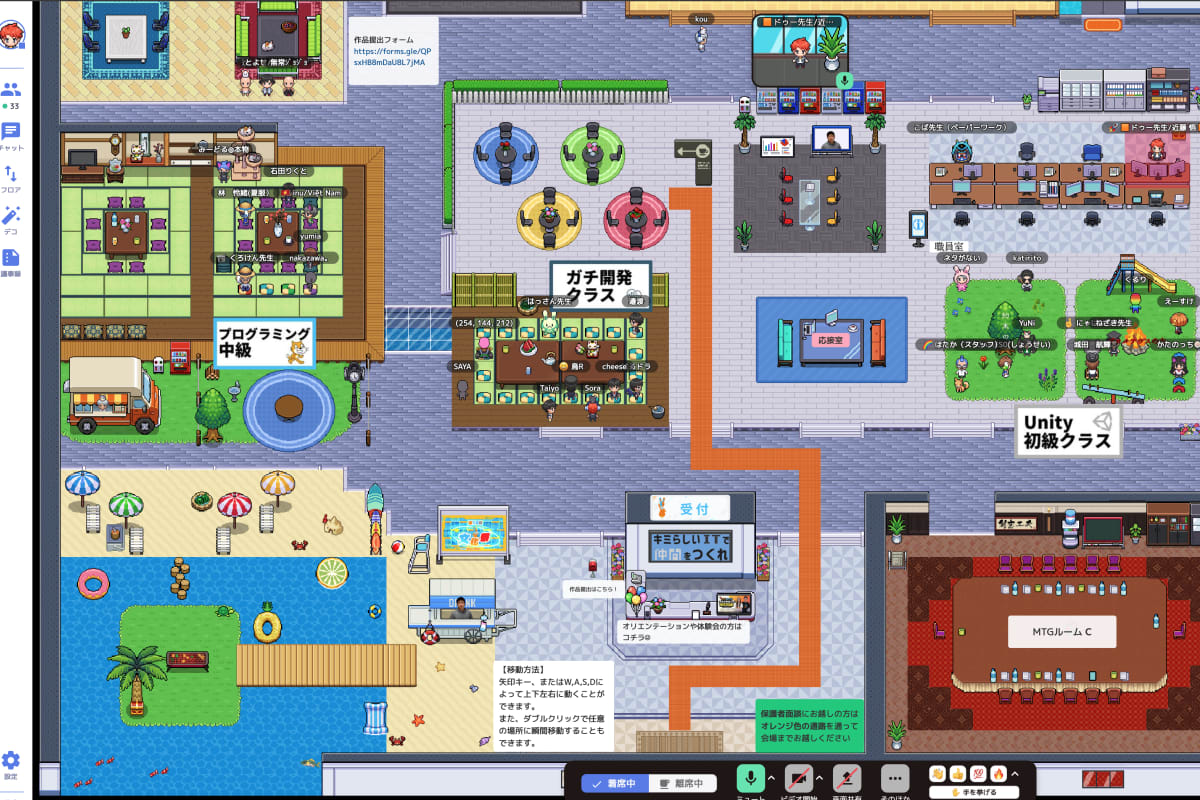

コエテコは、全国の子ども向けプログラミング・ロボット教室情報を網羅した最大級のポータルサイトです。ご家庭に最適な教室選びをサポートします。

1.全国の教室を詳細検索

約18,000教室から、地域や駅、対象学年、授業形式、教材など多彩な条件でぴったりの教室を探せます。2.費用や年齢もひと目で分かる

月謝や入会金、対象年齢等が分かりやすく掲載。ご家庭に合わせて最適な教室を選べます。3.保護者の口コミが豊富

講師やカリキュラム、教室の雰囲気など、体験者のリアルな口コミがたくさん掲載されています。4.教育情報も充実

基礎知識や有識者インタビュー、教育動向など、記事やコラムも多数掲載しています。

このページの監修者

沼田 直之

ぬまた なおゆき

GMOメディア株式会社 プログラミング教育メディア「コエテコ byGMO」編集長

GMO趣味なび株式会社 取締役

2009年にGMOメディア株式会社へ入社。BtoC向け大規模サービスの開発やエンジニア組織のマネジメントに従事。2017年より「コエテコ」の立ち上げに従事し、現在は事業責任者およびプロダクトマネージャー(PdM)として、プロダクトおよび開発のマネジメントを担う。

全国の幼児・小学生から高校生を対象としたプログラミング・ロボット教室や、Scratch・マインクラフト・Robloxなどの大会・イベント取材経験も豊富。自身もプログラミングスクールの卒業生という立場を活かし、生徒や保護者目線での丁寧な取材を行っている。

主な取材記事に「『日本一プログラミング教室を訪ねた男』に聞く、我が子にピッタリの教室選び」(リセマム)や「プログラミング力を『VUCA時代』生き抜く武器に」(東洋経済)などがある。

※ Amazonギフトカードキャンペーンはコエテコ運営事務局による提供です。

本キャンペーンのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。コエテコ運営事務局のお問い合わせフォーム

からお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。