十日町市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

十日町市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

十日町市は新潟県南部の中山間地域で、清津峡や棚田など里山の自然と豪雪を活かした暮らしが特徴です。国際芸術祭「大地の芸術祭」や「十日町きものまつり」など文化資源が豊富で、移住者が地域と関わりながら子育て・学びを深めやすい土壌があります。市中心部の十日町駅(JR飯山線・ほくほく線)を軸に生活圏が形成され、車移動が基本。市は移住相談や生活・就業支援の窓口を整備し、家族での現地体験プログラム(雪里留学体験ツアー)も用意しており、学校見学や移住者との交流機会が得られます。

十日町市の家賃相場と地価動向

賃貸相場はエリア・築年で差がありますが、地方中核未満の規模・降雪条件から、1LDK前後は低〜中価格帯が中心、戸建は比較的手頃な水準が多いと見られます(最新の市公表データは限定的)。一方、住宅地の地価は県内でも緩やかな横ばい〜微減基調が長期で続いてきた地域で、過度な上昇リスクは小さいと評価できます(詳細は最新の公表統計の確認を推奨)。出典の明示できる直近公的数値が不足しているため、物件ポータルと地価公示の最新データの併読をおすすめします。十日町市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

中学受験は首都圏に比べて母数は少なめで、市内は公立進学が主流です。市内外の私立中学・高専志望者は、個別指導やオンライン塾で対策を補完するケースがみられます(地域規模・学校配置に基づく傾向)。学習塾は駅周辺や幹線道路沿いに個別指導・少人数指導の教室が点在。雪国での通塾負担を踏まえ、家庭学習アプリやリモート指導を組み合わせる家庭も増えています。教育熱は「少人数環境を活かした基礎の定着」「探究・ふるさと学習」志向が強く、学校と地域が連携する学びに関心が高いのが特徴です。

十日町市のプログラミング教育の現状と取り組み

市はインクルーシブ教育の先行自治体として注目され、十日町小・十日町市立ふれあいの丘支援学校・発達支援センターの「校舎複合化」によって、特性やニーズに応じた学びの接続が進みました。こうした体制は情報活用能力・ICT活用を含む個別最適化の学びを後押しし、プログラミング教育の土台づくりにも寄与しています。市内の小中一貫校「まつのやま学園」では、自然・地域資源を活かした探究学習が行われ、少人数ならではの丁寧な指導が魅力です。地域体験と組み合わさる形でICT・プログラミングの学びを取り入れる場面も想定され、親子向け見学機会も提供されています。

民間では都市部ほど教室数は多くない一方、オンライン教材(ビジュアルプログラミング、ロボット教材)や遠隔指導の活用が浸透しやすい環境です。降雪期の通学制約を補う形で、自宅×学校のICT活用やリモートの併用が実用的です(地域事情と各校・各家庭の運用事例に基づく傾向)。

十日町市の子育て支援と教育環境の充実度

市は妊娠期から子育て期までの相談・支援窓口を整備し、移住コンシェルジュが住まい・仕事・学校の相談に対応。親子で地域・学校のリアルを知る体験機会(学校見学、交流会)を提供し、移住後の定着支援につなげています。若者の進学・就職支援として、大学生等の通学定期代補助や地元就職支援などの新制度を創設。地元からの通学・定着を後押しし、家計負担の軽減と学びの継続を支える施策が進行中です。

まとめ:十日町市は教育と子育てに適したエリア?

少人数教育と地域連携、インクルーシブ教育を基盤にしたきめ細かな学びが期待でき、プログラミング教育もICT基盤の整備・個別最適化の流れの中で取り組みが進んでいます。移住相談・体験の導線や若者支援制度がある一方、塾・私学の選択肢は都市部より限定的です。オンラインや通学手段を賢く組み合わせられる家庭には、自然・文化資源を活かした探究学習環境として有力な選択肢になります。

参考文献・出典

- 十日町市公式サイト 定例会見:https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/kikakuseisakuka/4/gyomu/sichoteireikisyakaiken/reiwa7/10626.html

- 時事通信 教育長インタビュー:https://edu-naigai.jiji.com/article/2092

- TURNS 雪里留学体験ツアー:https://turns.jp/114912

- キャリアビジョン 十日町の暮らし紹介:https://career-vision.or.jp/2025073101-2

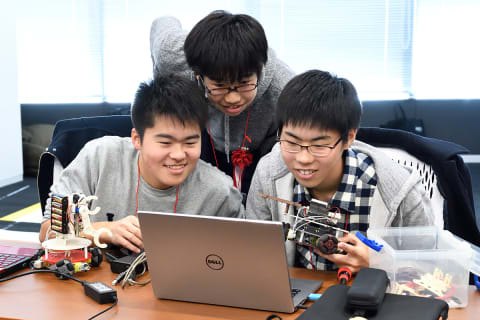

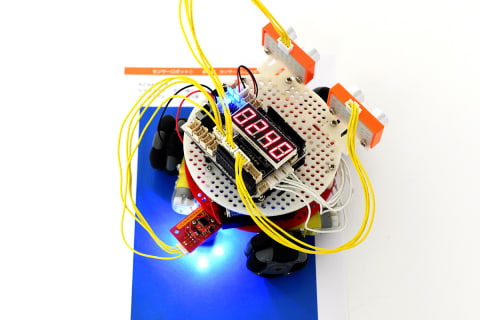

ヒューマンアカデミージュニアロボット教室の大きな魅力の一つが、ロボット製作とプログラミングを両軸で学べる本格的なSTEAM教育です。 全国2,000教室・生徒数27,000人超という圧倒的な規模を背景に、子ども一人ひとりの「好き」「得意」を伸ばすための環境が整っています。 カリキュラムは年中から段階的にステップアップできる全5コース構成。最初はブロック感覚でロボットを組み立てながら、徐々にプログラミング要素も加わっていきます。 使用する教材は、ロボットクリエイター・高橋智隆先生と共同開発されたオリジナルキットです。70種類以上のロボットが作れるパーツ構成で、飽きずに続けやすい点も特徴です。 月2回の90分授業では、ロボットを完成させる「基本製作」と、オリジナル改造に挑戦する「応用実践」を繰り返す設計。子どもたちは毎回、新しい達成感と成長を実感できる仕組みになっています。 自ら考え、試行錯誤しながらロボットを動かす経験は、創造力や論理的思考力を育むだけでなく、学ぶ楽しさそのものを教えてくれるはずです。