垂井町のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

垂井町はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

岐阜県西部・不破郡に位置する垂井町は、岐阜・滋賀県境に近い中山間・平野が交わるエリアで、JR東海道本線の沿線生活圏と国道・名神高速の広域アクセスを併せ持つ町です。人口は約2.5万人規模とされ、穏やかな住宅地と歴史資源、地域コミュニティが共存しています。夏休みなどの学校行事や休日診療の情報が町公式で整備され、生活情報が入手しやすい点も日常の安心感につながります。町内外の移動はJRと道路の併用が基本。県内の居住地評価では岐阜市・西濃エリアとの日常圏が言及されるなど、広域の買い物・進学・通勤先を選びやすい立地特性があります(岐阜県内の生活圏解説の文脈)。

垂井町の家賃相場と地価動向

公的な直近統計(町公表の家賃相場・地価の単独数値)は本稿作成時点で確認できませんでした。住まい検討時は、国の地価公示・都道府県地価調査、民間ポータルの相場データを最新年で照合してください。町の最新動向や地区計画等は公式サイトで随時更新されます。垂井町の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

中学受験に関する町単独の統計公表は見当たりません。西濃エリアからは岐阜市内の私立中や名古屋方面へ通学・受験する事例が一定数ある地域ですが、具体的な進学先構成比は学校・塾の個別実績資料を確認してください(町の教育委員会集計の公開は未確認)。学習塾は駅・幹線沿いに個別指導や小規模塾が展開するのが西濃地域の一般的な傾向で、通塾とオンライン教材を組み合わせる家庭も増えています。模試会場や説明会は近隣市での開催が多く、移動時間を前提に計画するのが現実的です。

垂井町のプログラミング教育の現状と取り組み

町立小中学校では全国カリキュラムに沿って「プログラミング教育」が教科横断で実施され、夏季休業や行事の運営状況は町公式で把握できます。高校段階では、隣接エリアの県立校がICT・探究を含む学びの拡充を進めており、西濃地域として情報活用能力の育成に継続的に取り組んでいます(県立校の教育活動の広報資料より)。民間では、地域NPOが子ども・若者と学びの場をつなぐ活動を展開し、フェアトレードや地産地消、ワークショップなど「つくる・学ぶ」を結ぶ地域拠点があるのが特色です。こうした拠点は、STEM系ワークや地域課題探究と親和性が高く、放課後や週末の学びの選択肢になり得ます。

また、環境教育の体験講座など実技型ワークが継続開催されており、ものづくり・素材理解を通じた創造的学習の機会が地域に根づいています。プログラミングの基礎素養と相性のよい「設計→制作→振り返り」の学びサイクルを実体験できる点が強みです。

垂井町の子育て支援と教育環境の充実度

子育て支援は町公式サイトのカレンダーで、相談日、休日診療、学校休業期間などの情報がまとめて提供されています。小中学校の長期休業日程や福祉・医療の案内が一元的に確認でき、保護者が予定を立てやすい運用です。県全体では待機児童が少ない傾向や医療費助成の充実など、子育て支援が手厚いとされる評価がみられ、垂井町もその受益圏にあります。具体の手続・対象年齢・自己負担は町と岐阜県の最新制度を要確認です。

まとめ:垂井町は教育と子育てに適したエリア?

垂井町は、落ち着いた住環境と広域アクセス、地域拠点による体験型学習の機会がそろい、学校のプログラミング教育と民間・NPOの活動を組み合わせた学びづくりがしやすいエリアです。中学受験は近隣市・都市圏との連携が前提となるため、通塾動線やオンライン活用の計画性が鍵。一方で日常の子育て支援情報が見通しよく提供されており、教育環境と子育て環境のバランスを取りやすい町といえます。

参考文献・出典

- 垂井町公式サイト(行事カレンダー):https://www.town.tarui.lg.jp/calendar/

- 岐阜県住みやすさ記事(県内生活圏):https://www.athome.co.jp/town-library/article/122978/

- NPO拠点「みずのわ」(地域学び拠点):https://bigissue-online.jp/archives/26686

- 環境教育ワーク講座(地域体験):https://www.instagram.com/p/DMkIcHuyWl3/

- 岐阜県立不破高校(教育活動資料):https://school.gifu-net.ed.jp/fuwa-hs/wordpress/2025/R07kaitou_summer.pdf

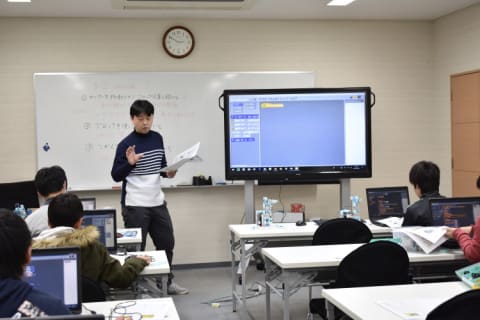

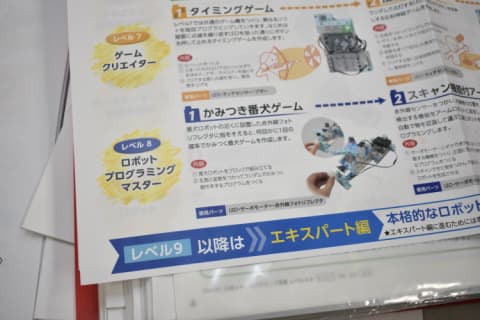

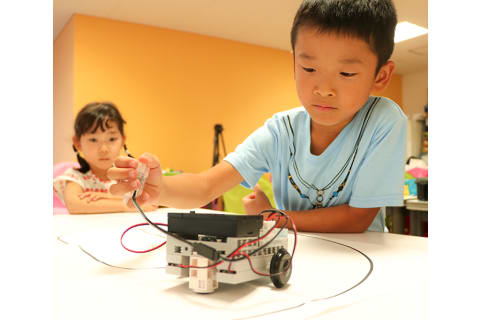

「経産省「第7回 ものづくり日本大賞(2018年)」や「日本ロボット学会「第38回 ロボット活用社会貢献賞(2020年)」を受賞するほか、プログラミングスクール・教材調査で5冠を達成するエジソンアカデミー。「保護者が通わせたいスクールNo.1」も受賞する同校を運営するのは、老舗教材開発メーカーのArtec(アーテック)です。教材メーカーが運営するだけあって、子どもの興味・関心を引き出すカラフルな教材が魅力◎。使用教材はアーテックオリジナルの「アーテックロボ」で、タテ・ヨコ・ナナメに接続できる、立方体に近いブロック「アーテックブロック」を使って組み立てます。一般的なブロック教材に比べて自由度が高いので、立体が苦手なお子さんでも思うとおりのロボットが組み立てられるでしょう。レゴ®︎ブロックよりも色合いがやさしめなので、女の子もとっつきやすいはずです。エジソンアカデミーのカリキュラムの目玉は、毎月新しいロボットが作れること。信号機やライントレースから始め、2足歩行ロボットなど高度なものにもチャレンジできます。基礎カリキュラムは2年分ですが、3年目以降の生徒に向けた「エキスパート編」もあるので、まだまだスキルを高めたい!なんてお子さんも安心です。最近では「Universal Robotics Challenge(URC)」という大会を立ち上げるなど、ますます子どものやる気を引き出すスクールになっています。