福崎町のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

福崎町はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

播磨北東部に位置する福崎町は、兵庫県中央部の利便と自然のバランスが取れた町で、町の公式サイトでは生活情報や子育て支援窓口が整理され、日常の行政手続きや防災情報にアクセスしやすい体制が整っています。民俗学者・柳田國男の出身地として知られ、観光協会と連携した妖怪コンテンツの発信など文化資源を活かした地域活動も活発です(県内イベントの後援に福崎町観光協会が参画)。生活圏としては車移動を軸にしつつ、町内公共施設や相談窓口がまとまっており、子育て・教育関連の情報導線が分かりやすい点が住みやすさに寄与しています。

福崎町の家賃相場と地価動向

公的統計の横断公開は町公式サイトに整理されていますが、2025年8月時点で町発の家賃相場の数値公表ページは確認できませんでした。住宅地の地価は国・県の年次公表が基礎資料となるため、住まい選びでは最新の公示地価・地価調査の確認を推奨します(町のオープンデータ・案内ページから関連情報にアクセス可能)。福崎町の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

福崎町内の公立中学生は通学圏の公立校進学が一般的ですが、私立・国立を含む中学受験に挑む家庭も一定数存在します。町では生涯学習の一環として地域の専門人材「まちの先生」を登録し、学校や団体の学習支援に活用しており、教科学習の外側でも学びの機会が地域で支えられています。塾選びは町内外(姫路市・加西市エリアなど)との広域比較が現実的ですが、地域の学び支援制度を活用しながら、受験基礎の読解力・探究力を伸ばす家庭が多いのが特徴です。町の制度はIT分野も対象としており、探究学習や面接対策で地域講師の知見を取り入れる動きが見られます。

福崎町のプログラミング教育の現状と取り組み

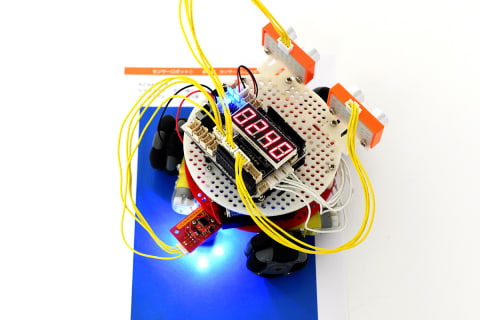

小学校での「プログラミング教育」は全国必修化の枠組みで実施され、福崎町でも公立学校を中心に情報活用能力の育成が進んでいます。町の生涯学習制度「まちの先生」はIT分野の登録を受け付けており、学校・地域団体からの依頼で出前講座や実演が可能な仕組みを整備しています。自治体全体ではデジタル・環境分野の学びに接続する地域連携も見られ、県・圏域の事業でDX・脱炭素に関する支援が展開される中、町も対象市町として参画しています。STEM教育や探究活動の題材として地域企業・環境課題を扱う機会の拡張が期待できます。

民間教室については町公式サイトの「町民便利帳」やオープンデータ、各施設案内から最新の開講状況を確認する運用が現実的で、放課後や長期休業の短期講座と組み合わせて実践力を高める家庭が増えています。

福崎町の子育て支援と教育環境の充実度

福崎町公式サイトには「妊娠・出産・子育て」「入園・入学」など保護者向け導線が明確に配置され、相談窓口や申請書類、施設情報に一元的にアクセスできます。図書館蔵書検索や各種お知らせシステムも利用でき、家庭学習と地域学習をつなぐ情報基盤が整っています。また、生涯学習の担い手を可視化する「まちの先生」を通じ、音楽・美術・自然科学・工学・ITまで幅広い講座依頼が可能で、学校と地域が連携した学びの機会が得られます。登録期間や依頼手順が明文化され、保護者・教員が使いやすい点も特長です。

まとめ:福崎町は教育と子育てに適したエリア?

福崎町は、基礎教育の枠組みに地域人材を組み合わせる「地域で学ぶ」環境が整っており、プログラミング教育や探究学習を生活圏内で広げやすい点が強みです。受験対策は近隣都市とあわせた広域比較が前提ですが、町の情報導線と生涯学習制度を活用すれば、個別最適な学び計画を組みやすく、子育て環境としての実用性は高いといえます。環境・DX分野の地域連携も進み、STEAM的な学びのテーマ設定にも適しています。

参考文献・出典

- 福崎町公式サイト:https://www.town.fukusaki.hyogo.jp

- まちの先生(福崎町):https://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000000643.html

- 相生市:播磨圏域脱炭素支援2025:https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kankyo/harimadecokatsu2025.html

- 兵庫県:再エネ導入支援制度一覧:https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/r1_sichohojokin.html

- 兵庫津ミュージアム企画(後援等):https://hyogo-no-tsu.jp/event/hyogonotsu_yokai_2025/

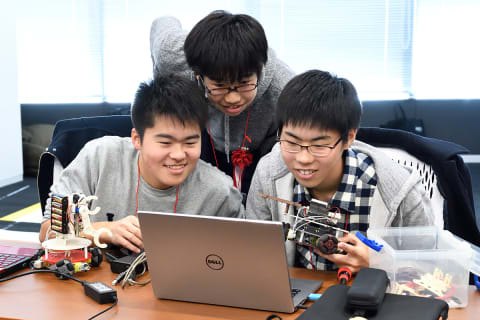

プロクラはマインクラフトの世界でプログラミングを学べる小学生向けプログラミングスクールです。一番の魅力は「楽しい」が「学び」に変わる点で、マインクラフトをとおして夢中になって取り組める環境が用意されていることで、自然とプログラミングの基礎が身に付きます。基礎・初級・中級・上級とステップアップできるカリキュラムで、初心者でも無理なくレベルアップできるのも安心です。特に、全コースにある「発表の日」では、自分の作品を友達の前で説明する機会があり、伝える力や自信を養うことができます。また、振り返りを行う「分析シート」を通じて、うまくいかなかった点をどう改善するかを考える習慣が身に付くのも特徴です。さらに、講師は子どもたちの答えを引き出すコーチング型指導を採用。自分で考え、解決する力を育みます。全国600以上の教室で展開され、初めてでも安心して参加できる無料体験も実施中。遊びながら未来につながる力を育てられる、今注目のプログラミング教室です。