加西市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

加西市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

播州平野の中央部に位置する加西市は、北条鉄道や中国自動車道(加西IC)へのアクセスで神戸・姫路方面へ通勤圏のベッドタウン機能も持つ地方都市です。市公式サイトでは都市計画や学校施設整備などインフラ更新の情報発信が継続されており、生活基盤の改善が進んでいます。緑と農地が広がる穏やかな住環境で、地域学校との連携行事やオープンハイスクールなど、学校・地域協働の取り組みが日常的に行われています(例:市立中学校での地域学習・行事案内)。教育研究機関との連携を背景に、小中学校でSTEAM学習の検討会も行われるなど、学びの土台づくりが特徴です。

加西市の家賃相場と地価動向

公的統計の最新一括値は市サイト上に直接の相場表はありませんが、住宅地の再整備や地区計画の縦覧が進む中で、学校施設の空調・設備更新の入札・整備が継続しており、生活・教育インフラの改善が同時進行しています。家賃はエリア・築年数で差が大きい点に留意が必要です(正確な平均相場は不動産ポータルの最新データ確認を推奨)。加西市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

市内は公立中学を中心とした進学が基本軸で、地域中学校では「善防未来塾」など放課後・長期休業期の学習支援が行われるなど、基礎学力の底上げ志向が見られます。近隣では県立高校のオープンハイスクールが活発で、高校進学情報へのアクセス機会が設けられています。中学受験に関しては、市内に大手進学塾の教室網は限定的で、近隣市(西脇・小野・加古川・姫路)への通塾やオンライン併用が一般的という保護者動向がみられます。市内学校が地域・大学と連携し学習機会を拡充している点は、受験・非受験いずれの家庭にもメリットがあります。

加西市のプログラミング教育の現状と取り組み

市内小学校では、兵庫教育大学との連携のもとで「加西STEAM」プロジェクトが進み、学校現場でSTEAMカリキュラムの検討会が開催されています。北条小学校では大学教員が入り、教科横断の探究・プログラミング的思考を組み込む実践検討が行われています。市教育委員会所管の学校でも、長期休業や放課後の学習支援を通じて、ICT活用を含む基礎力強化に取り組む動きが確認できます。公立中心の環境ながら、大学連携によるSTEAMの体系化は、市域としての「プログラミング教育」充実のベースになっています。

民間のプログラミング教室は市内単独での選択肢が限られるため、オンライン教材や近隣市の教室活用を検討する家庭が多く、学校内のSTEAM活動と組み合わせて学びの機会を確保するのが現実的です。

加西市の子育て支援と教育環境の充実度

市公式サイトでは、子どもの学習・生活支援事業の委託選定など、行政主導の学習支援が継続運用されており、学校施設の空調整備など学習環境の物的改善も進んでいます。乳幼児期から学齢期まで切れ目のない支援メニューは、市の告知・募集ページで随時更新されています。周辺自治体を含むエリアは自然環境に恵まれ、落ち着いた教育環境を志向する家庭に適しています(近隣校の紹介でも、田畑や野山に囲まれた学習環境が言及)。通園・通学は自家用車前提のケースが多く、施設配置と移動手段の確認が実務上のポイントです。

まとめ:加西市は教育と子育てに適したエリア?

総じて、公立中心で基礎学力を大切にしつつ、大学連携によるSTEAM・プログラミング教育の強化が進むエリアです。学校設備の更新や学習支援事業の継続は、生活・教育両面での安心感につながります。中学受験志向のご家庭は、近隣市の塾・オンラインを併用しやすい交通動線を検討すると選択肢が広がります。一方で、地に足のついた学校・地域連携の学びを重視する家庭には、子育て環境としての適合度が高いといえます。

参考文献・出典

- 加西市公式サイト:https://www.city.kasai.hyogo.jp

- 加西STEAM(大学連携):https://kasai-steam.com/news-information/

- 市立中学校の学習支援例:https://www.kasai.ed.jp/zenbo-jhs/2025/07/16/7911

- 近隣の教育環境の文脈:https://www.city.nishiwaki.lg.jp/houtaelementaryschool/index.html

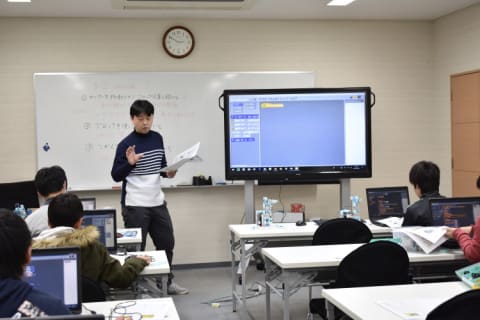

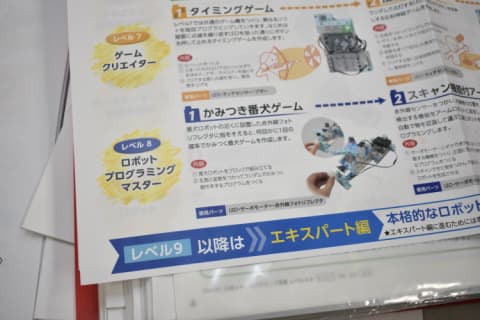

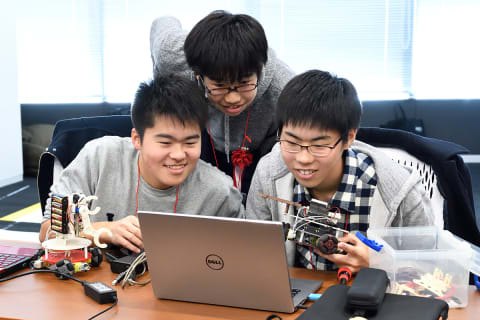

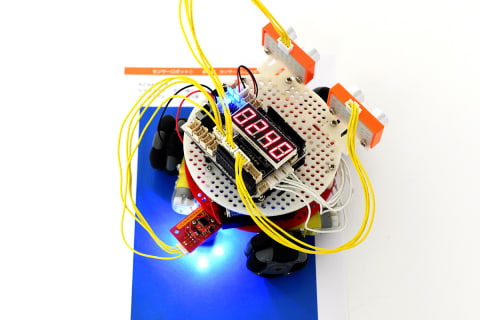

ヒューマンアカデミージュニアロボット教室の大きな魅力の一つが、ロボット製作とプログラミングを両軸で学べる本格的なSTEAM教育です。 全国2,000教室・生徒数27,000人超という圧倒的な規模を背景に、子ども一人ひとりの「好き」「得意」を伸ばすための環境が整っています。 カリキュラムは年中から段階的にステップアップできる全5コース構成。最初はブロック感覚でロボットを組み立てながら、徐々にプログラミング要素も加わっていきます。 使用する教材は、ロボットクリエイター・高橋智隆先生と共同開発されたオリジナルキットです。70種類以上のロボットが作れるパーツ構成で、飽きずに続けやすい点も特徴です。 月2回の90分授業では、ロボットを完成させる「基本製作」と、オリジナル改造に挑戦する「応用実践」を繰り返す設計。子どもたちは毎回、新しい達成感と成長を実感できる仕組みになっています。 自ら考え、試行錯誤しながらロボットを動かす経験は、創造力や論理的思考力を育むだけでなく、学ぶ楽しさそのものを教えてくれるはずです。