大川市のプログラミング教育と地域の特徴【2025年最新版】

大川市はどんな街?アクセスと住みやすさの特徴

福岡県大川市は、県南西部の筑後平野に位置し、かつてから「家具の街」として全国に知られる地域です。筑後川に面し、のどかな田園風景が広がる一方で、都市圏や九州新幹線の久留米駅(車で約30分)にもアクセスしやすく、日常の買い物・通勤はもちろん、休日のレジャーも楽しみやすい環境です。市内には市民向けの公共施設や文化センターが整備され、子育て世代にとって落ち着いた住環境が揃っています。人口減少や地域経済の課題もありますが、行政主導のコミュニティ活性化や観光拠点の新設など、地域資源を活かしたまちづくりにも力を入れています。

大川市の家賃相場と地価動向

2025年時点での大川市の家賃相場は、ワンルーム・1LDKでおよそ4.5〜5.5万円、2LDK以上で6万円台が中心です。新築・築浅の戸建てや分譲賃貸でも福岡県内の都市部と比べ比較的手ごろな価格帯が続いています。住宅地の地価は1㎡あたり約3.7万円前後と、過去数年ほぼ横ばいで推移しており、安定した住み替えが期待できます【大川市公式発表値に基づく】。大川市の中学受験事情と学習塾の特徴・教育熱心な家庭の傾向

大川市は都市部のような中学受験熱は強くありませんが、久留米市や筑後市など近隣都市への私立・国立中学校志望者が一定数存在します。市内には個別指導塾や進学塾が複数あり、放課後や休日に通う子どもも見られます。また公立小中学校でも、県立高校進学を見据えた基礎学力づくりや主体的な学びの強化が意識されています。大川市は全国標準と同等以上の学力と、地元愛を育てる教育施策推進に注力しており、地域全体で学びを支える風土があります。

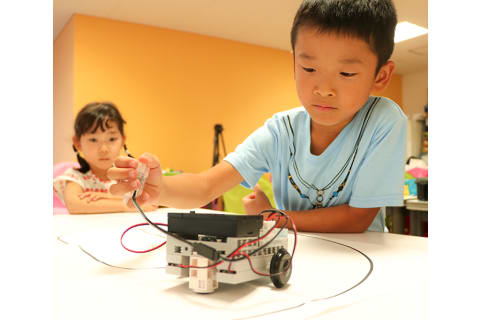

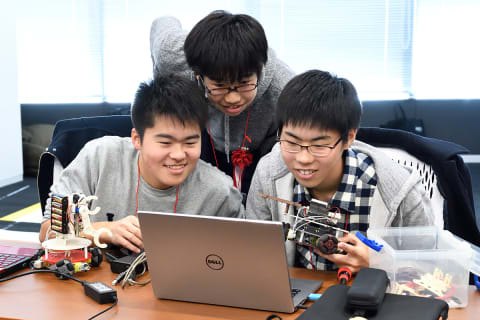

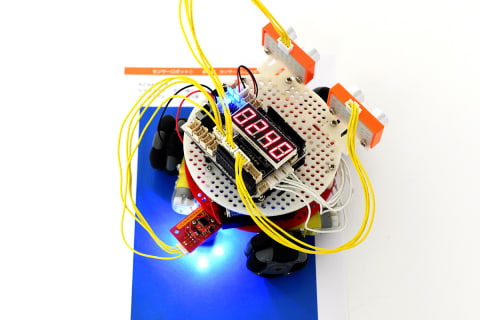

大川市のプログラミング教育の現状と取り組み

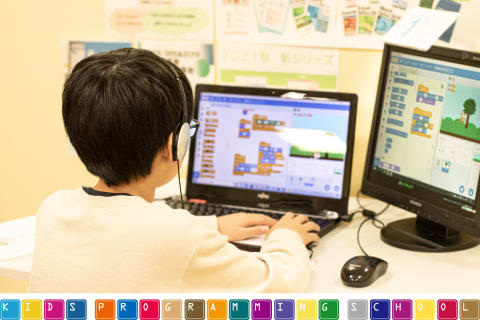

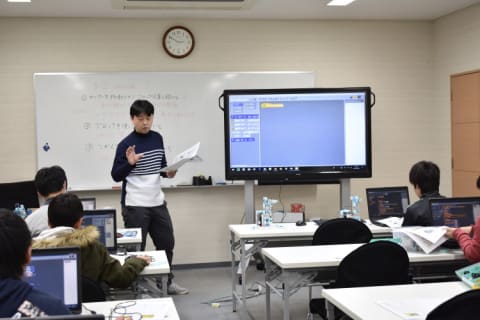

大川市の公立小中学校では、国の学習指導要領改訂に沿ってプログラミング教育を正式導入し、段階的に内容を拡充しています。ICT環境整備にも積極的で、2025年時点で1人1台端末環境を実現済み、タブレットやプログラミング学習用アプリを活用した授業が展開されています。また、市内および近隣地域には「プログラミング教室」や「STEAM教育」型の民間学習塾が複数存在し、小学生のうちから論理的思考やIT活用力を育成する環境が増えています。地元の企業や教育委員会によるリーダー育成プログラムの一環として、地域資源や伝統産業と連携した実践的な取り組みも始まっています。

大川市の子育て支援と教育環境の充実度

大川市は保育所・認定こども園の整備が進み、待機児童は極めて少ない状況を維持しています。地域子育て支援センターや、子育て家庭向けの相談窓口、医療費助成などの各種サポート体制も展開されており、子育て世代の定住や移住の後押しとなっています。小中学校における教育環境も、ICT活用、AL(アクティブ・ラーニング)型授業の導入をはじめ、多様な学習支援が充実。放課後児童クラブや各種教室も整い、子どもの「主体的な学びと育ち」を支援する体制が整っています。

まとめ:大川市は教育と子育てに適したエリア?

大川市は、落ち着いた住環境と安定した家賃相場、都市部と比べて教育環境の過度な競争が少ない点が特徴です。ICT・プログラミング教育にも積極的で、子ども一人ひとりの学びや地域とのつながりを大切にした環境が整っています。教育委員会と地域が連携し、未来を担う人材育成にも着実に取り組んでいるため、子育て・教育重視の保護者にとって注目すべきエリアといえるでしょう。

参考文献・出典

- 大川市公式サイト(教育政策):https://www.city.okawa.lg.jp/s065/010/010/020/01hajimeni.pdf

- 大川市議会・ICT活用事業案内:https://www.city.okawa.lg.jp/s078/010/011/20250714113108.html

- 南筑後みらい塾(福岡県庁):https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/minamitikugo2025.html

- 大川市長選・地域政策状況:https://www.data-max.co.jp/article/73691

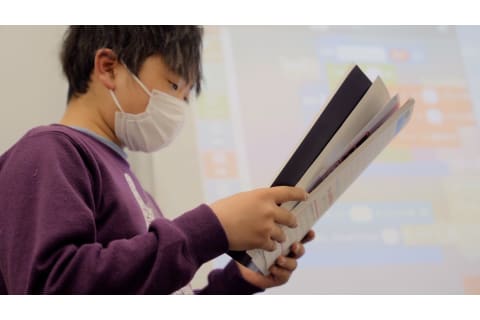

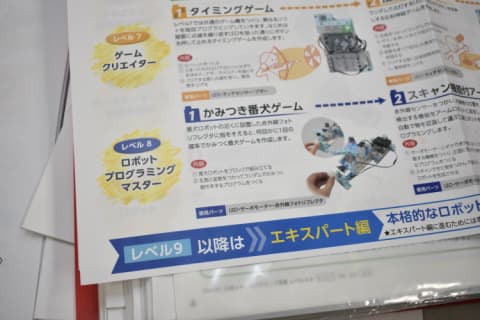

プロクラはマインクラフトの世界でプログラミングを学べる小学生向けプログラミングスクールです。一番の魅力は「楽しい」が「学び」に変わる点で、マインクラフトをとおして夢中になって取り組める環境が用意されていることで、自然とプログラミングの基礎が身に付きます。基礎・初級・中級・上級とステップアップできるカリキュラムで、初心者でも無理なくレベルアップできるのも安心です。特に、全コースにある「発表の日」では、自分の作品を友達の前で説明する機会があり、伝える力や自信を養うことができます。また、振り返りを行う「分析シート」を通じて、うまくいかなかった点をどう改善するかを考える習慣が身に付くのも特徴です。さらに、講師は子どもたちの答えを引き出すコーチング型指導を採用。自分で考え、解決する力を育みます。全国600以上の教室で展開され、初めてでも安心して参加できる無料体験も実施中。遊びながら未来につながる力を育てられる、今注目のプログラミング教室です。