プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第3回今年も『スペースロボットコンテスト』の季節がやってきました!~

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。

わたしが代表を務める『子どもの理科離れをなくす会(JAFS:Junior Association of Future Scientists)』では、毎年11月に『スペースロボットコンテスト JAPAN Open』を催しています。

このコンテストは2日間にわたって行われ、子どもたち自身が作った自律型ロボットで、実際の宇宙開発をモチーフにしたさまざまな課題に挑戦します。

毎年、工夫を凝らしたテーマやコースを準備しており、この時期になると「さて、今年はどんな課題で子どもたちを驚かせようか?」と、アイデアを練るのをわたしも楽しみにしています。

『スペースロボットコンテスト』とは

今年で15回をむかえる『スペースロボットコンテスト』は、子どもたちがふだん通っている『ロボット研究室』で培ったロボットやプログラミングの知識を活かし、その成果を発揮するJAFS恒例のイベントです。6月から10月にかけて全国各地で一次予選を行い、基準をクリアした子どもたちは、コンテスト1日目に行われる二次予選に進むことができます。

小学生低学年から大学生まで、全国から集まった子どもたちが自慢のロボットで競いあうのと同時に、遠くに住む仲間と交流を深める貴重な場でもあります。

全国から128のチームが参加して行われた昨年のコンテスト

全国から128のチームが参加して行われた昨年のコンテスト

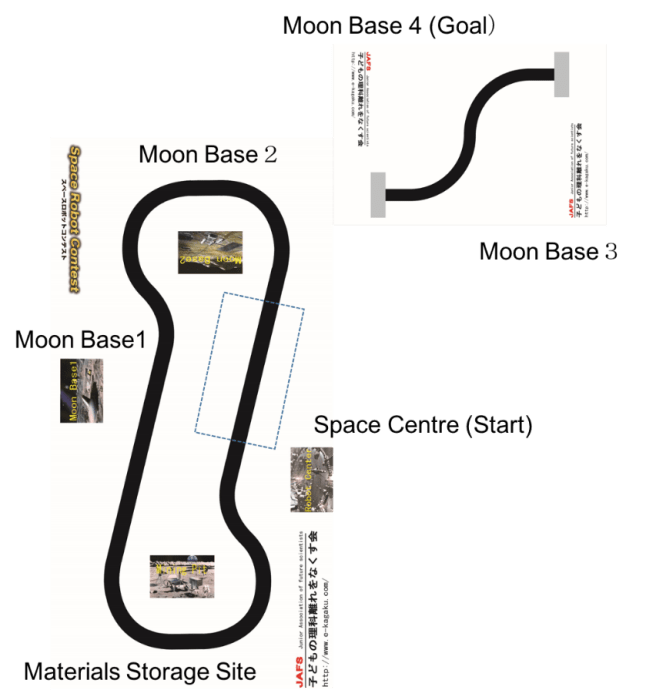

地方予選の課題は毎年、月面開発をイメージしたコースのライントレースです。貯蔵庫に置かれたコンテナを月面基地まで運び、既定のコースを通って帰還します。

この課題はロボット教室に通い始めたばかりのお子さんでも、プログラムを工夫することで十分クリアできるように考えてあります。

予選突破を目指して真剣に試合に挑む子どもたち

予選突破を目指して真剣に試合に挑む子どもたち

一見単純なコースのようですが、やってみると意外と難しく、大学生でも完全走破するのは簡単ではありません。

そんな課題に果敢に挑戦する子どもたちのアイデアには、毎年、驚かされます。たとえば、基地へコンテナを運ぶのに、ほとんどのチームはコンテナの横に開いている穴を利用します。

スペースロボットコンテストの予選コース

スペースロボットコンテストの予選コース

ところが昨年出場したあるチームは、コンテナを『吸引する』という方法を編み出しました。下の動画の最後に出てくるのが、そのロボットです。

長いスペースロボットコンテストの歴史の中で、このような方法に挑戦したのは彼が初めてです。「これぞまさにイノベーション!!」と絶賛され、満場一致で特別賞に決まりました。

コースは前日発表! 調整力が問われる決勝トーナメント

地方予選を勝ち上がったチームはコンテスト1日目の二次予選に挑戦し、上位16チームが翌日の決勝トーナメントに進むことができます。毎年変わる決勝のコースを公開するのは、二次予選が終わった後です。そのため決勝に進んだ子どもたちは、ほんの数時間でロボットやプログラムを準備して、翌日の決勝に臨みます。

決勝トーナメントのコース発表に聞き入る選手たち。昨年のテーマは『資源探査』

決勝トーナメントのコース発表に聞き入る選手たち。昨年のテーマは『資源探査』

さすが全国の数あるチームの中から勝ち上がっただけに、決勝に挑むのは実力のある子どもたちばかりですが、何より感心するのは、その集中力です。

また決勝では、今まで一度も触れたことのないセンサーを使う課題を出すこともあります。それらを短時間で使いこなすことができるのは、日ごろからプログラムや電子工作に慣れ親しんでいるからこそできることだと思います。

少ない調整時間で複雑なコースにも対応するトップジュニアたち

少ない調整時間で複雑なコースにも対応するトップジュニアたち

貴重なお話しが聴けるJAXAフライトディレクタの講演会

コンテストでは毎年、宇宙に関するお仕事の最前線で活躍されている方をお招きして講演をしていただいています。昨年はJAXAフライトディレクタの古志真さんにお越しいただき、フライトディレクタのお仕事や、そのご苦労、またストレスの解消方法まで、たいへん興味深いお話を聞かせていただきました。 昨年のゲスト JAXAフライトディレクタの古志真さん

昨年のゲスト JAXAフライトディレクタの古志真さん

講演会はあこがれのフライトディレクタに直接質問できる貴重な機会

講演会はあこがれのフライトディレクタに直接質問できる貴重な機会

スペースロボットコンテスト開催の目的は、得点を競うことではありません。このコンテストを通して、社会に出たら遭遇するような『リアルな課題』とはどういうものかを子どもたちに知ってほしいと思っています。

そのためこのコンテストでは、『完全制覇』といって、与えられた課題を完ぺきにクリアしたチームが、最も上位にランクする仕組みになっています。

その理由は、話題の宇宙探査機『はやぶさ』を思い浮かべていただければわかるでしょう。実際の宇宙探査には『成功』か『失敗』しかないのです。もちろんトラブルは必ずといっていいほど起こりますし、想定していなかった難題にぶつかることだって山ほどあるでしょう。

しかし、現実に宇宙に行くことになったらリタイアは許されません。「そこにあるものだけを使って、与えられた時間内に絶対に課題をクリアする精神力」こそ、わたしが子どもたちに求めることなのです。

決勝に臨む子どもたちの姿勢は真剣そのもので、あるJAXAのフライトディレクタの方があまりの感動に思わず涙されたほどです。

その方は「JAXAの仕事も同じなんです。限られた条件や環境の中でいかに最大の成果を得るか、日々挑戦することが本当に重要なのです」と、お話してくれました。

スペースロボットコンテストの目指すものはプロの仕事に通じるのだと、心から嬉しくなった瞬間でした。

勝つことはもちろん、負けることによっても大きく成長する

張り詰めた空気の中で調整を行い、やっとの思いで全国の頂点に立った子どもたちにとって、優勝は大きな自信になります。第一回のスペースロボットコンテストで優勝した子は、その後も熱心に勉強を続け、現在は京都大学でロボットの研究者として活躍しています。 努力して勝つことが自信につながる

努力して勝つことが自信につながる

同時に、コンテストで失敗して悔しさを味わうことは、勝つこと以上に大きな意味があるのではないかと思います。

だって10年ちょっと先にはもう、子どもたちは何かのプロとして社会で活躍しているのです。その時に彼らが軽い気持ちで失敗したらどうなるでしょう。

本当のお仕事の場面では、誰かが傷つき、また誰かの命に関わるかもしれないのです。「何があっても失敗は許されない!!」。この緊張感こそが人を育てていくと信じています。

第15回SRC ゲストは宇宙エレベーターの高橋櫻子さん!

そして今年、第15回スペースロボットコンテストを11月3日と4日の両日、大阪のアジア太平洋トレードセンター(ATC)で行います。今年はJAXAフライトディレクタの高橋櫻子さんにお越しいただき、『国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟の運用管制官』というテーマでお話をしていただきます。

JAXAフライトディレクタ 高橋櫻子さん

JAXAフライトディレクタ 高橋櫻子さん

高橋さんは『宇宙エレベーター』に関するお仕事もされていて、宇宙に興味がある方はもちろん、そうでない方にとっても貴重なお話しが聴けるいい機会です。

その他にもロボット教室体験会や、宇宙服の展示などさまざまな楽しい企画を用意しております。入場は無料ですので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。

子どもの理科離れをなくす会 (JAFS:Junior Association of Future Scientists)

北原達正 プロフィール

大学で宇宙物理学や情報教育の教鞭をとるかたわら、2003年に『子どもの理科離れをなくす会』を発足。科学&ロボット教育を通じて、未来に通用する人材の育成に努める。

(一社)国際科学教育協会 代表理事。

Amazonギフトカードプレゼント中!

あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ

-

スペースロボットコンテストとは?JAXAフライトディレクターが審査する宇宙ロボット大会の全貌

『子どもの理科離れをなくす会』主催のコンテスト。自立型ロボットでさまざまな課題をこなしていき、優勝者には賞金が贈られます。毎年、JAXAのフライトディレクターが審査と講演もしてくれるの...

2024.12.23|プログラミング教室ガイド

-

プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第4回 宇宙時代到来!でもその前に「AI(人工知能)時代」への心構えはで...

AI(人工知能)を使ったシステムや製品がどんどん開発されている今、これからの子ども達にはAIを扱える技術力が求められています。今回は「子どもの理科離れをなくす会」で行われている、AI時...

2024.11.06|北原達正

-

プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第2回プレゼンテーションは心からの『プレゼント』!~

『子どもの理科離れをなくす会』では毎年、国際合宿を開催しています。今年は台湾、シンガポール、韓国、ベトナムの子どもたちを迎えてコンテストを行いました。その中でも重要なのが『プレゼンテー...

2024.11.06|北原達正

-

プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第1回「めざすは科学を通した人間教育」~

子どもの理科離れをなくす会の代表、北原達正氏の連載企画がスタートします! この連載では、ロボットやプログラミングを使ったわたしたちの教育活動、そしてその根底にある理念をお伝えしながら...

2024.11.06|北原達正

-

Crefus(クレファス)|将来はロボット発明家!?小学2年生が開発した未来のロボットをプレゼン!

ロボット科学教育Crefus(クレファス)は、子どもたちが大好きなレゴブロックを用いて、ロボットを製作するプロセスで理科・算数といった基礎学力を積み上げ、発表を繰り返すことでプレゼン力...

2024.11.25|大橋礼